- 実施概要

- 子供たちで物語を考え、撮影や編集にも挑戦する、映画づくしの7日間のプログラム。映像はどうやって作られているのか、パラパラ動画を撮ってその仕組みを学んだ初日に続いて、プログラム2日目には映像を撮ることに挑戦し、プログラム4日目には是枝裕和監督と撮影監督の上野千蔵さんが講師として来てくれました。プロの機材を使って、初めての映画撮影に挑戦する子供たちの様子をお伝えします。

■取材日

7 月27日(日)プログラム2日目、8月10日(日)プログラム4日目

■取材場所

東京都庁

プログラムレポート

プログラムレポート内容

映画

2025/09/10

映画と夏の7日間

〜物語も映像もオリジナル!自分たちのアイデアで映画を作ろう〜

映画に映っていない部分を想像して

人と感想を言い合ってみよう

プログラム2日目は、映像の鑑賞会からスタート。孤児の少年と水族館のシャチが交流を深めていく物語を、集中して見つめます。30分が経ったところで上映は終了し、“少年とシャチはどうして友だちになれたのか?”というテーマで、考えてみることになりました。「シャチは群れで暮らすから、家族と引き離されて寂しかったのかも」「お互いに一人だったから仲間だと思ったのかな」と、感想を言い合う子供たち。「映っていない部分を自分で想像したり、こうして人の感想を聞くことが、映画を観る楽しさでもあるんですよ」という講師・寺田ともかさんの言葉をみんな真剣に聞いていました。

映画にはどんな種類があるの?

自分の撮りたい映画を考えてみよう

「アクションやラブストーリーなど、映画にはさまざまなジャンルがあります。次は、自分だったらどんな映画を作りたいのか、観ながら考えてみましょう」という寺田さんの言葉で再び部屋が暗くなり、多様なジャンルの映画を、少しずつみんなで鑑賞することになりました。たくさんの人が車の上に乗って歌い出すミュージカルの冒頭のワンカットの映像を観て、「どうやって撮ったの!?」と驚いたり、ラブストーリーの“ときめき”を表現した映像に「きゃー!」と声を上げたり、子供たちは映画が変わるごとに大盛り上がり!

上映後は、大きく輪になって座り、自分の一番好きな映画を付箋に書いて、ひとりずつ紹介することになりました。「お話がワクワクするから」「音と映像が合っていて気持ちいいから」など、少し緊張した様子で、言葉にしていく子どもたち。映画の話題を通して自己紹介をしているような、楽しい時間でした。

カメラで撮影をしてみよう!機材を触る時の声かけを忘れずに

いよいよカメラとマイクを使ってみます!その前に、講師の川又藍さんから、「カメラとマイクは、とても貴重で高価な機械です。撮影現場でも、機材が壊れたら撮影が止まってしまうので、丁寧に扱いましょう」とお話がありました。続いて、カメラの三脚への取り付け方、水平を保って映像を撮影するコツ、ガンマイクの持ち方などを実演すると、本物の機材を前に子供たちの目は輝きます。教わった方法で、いざ、機材のセッティングを開始! カメラの付いた三脚を扱う時は誰かが支える、人に渡す時は「カメラ渡しました」「受け取りました」の声かけをするなど、「プロの現場でも必ず全員がやることだからね」と説明を受けたポイントを、子供たちは注意深く行っていました。

初めての1ショット撮影会

自分の好きなアングルを見つけてみよう

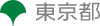

次に、最初に観た映像を参考にしながら、被写体に近づく“クローズアップ”や、遠くから撮る“ロングショット”など、映画はさまざまな“ショット”で作られていることを教わります。「どんな距離や角度から撮ると面白いショットになるか、試してみましょう」という川又さんの声掛けから、チームに分かれて“1ショット”を撮ってみることに。「ひとつの短いお話にする?」「喧嘩のシーンは?」など、アイデアを出し合い、撮影、音声、役者と、役割を交代しながら撮影が始まります。「上から撮るから床に座ってみて!」など、被写体との距離や角度を工夫しながらカメラを回したり、ヘッドホンを付けてガンマイクで拾った音声を確認したりと、手探りながらも楽しそうに撮影を進める子供たち。

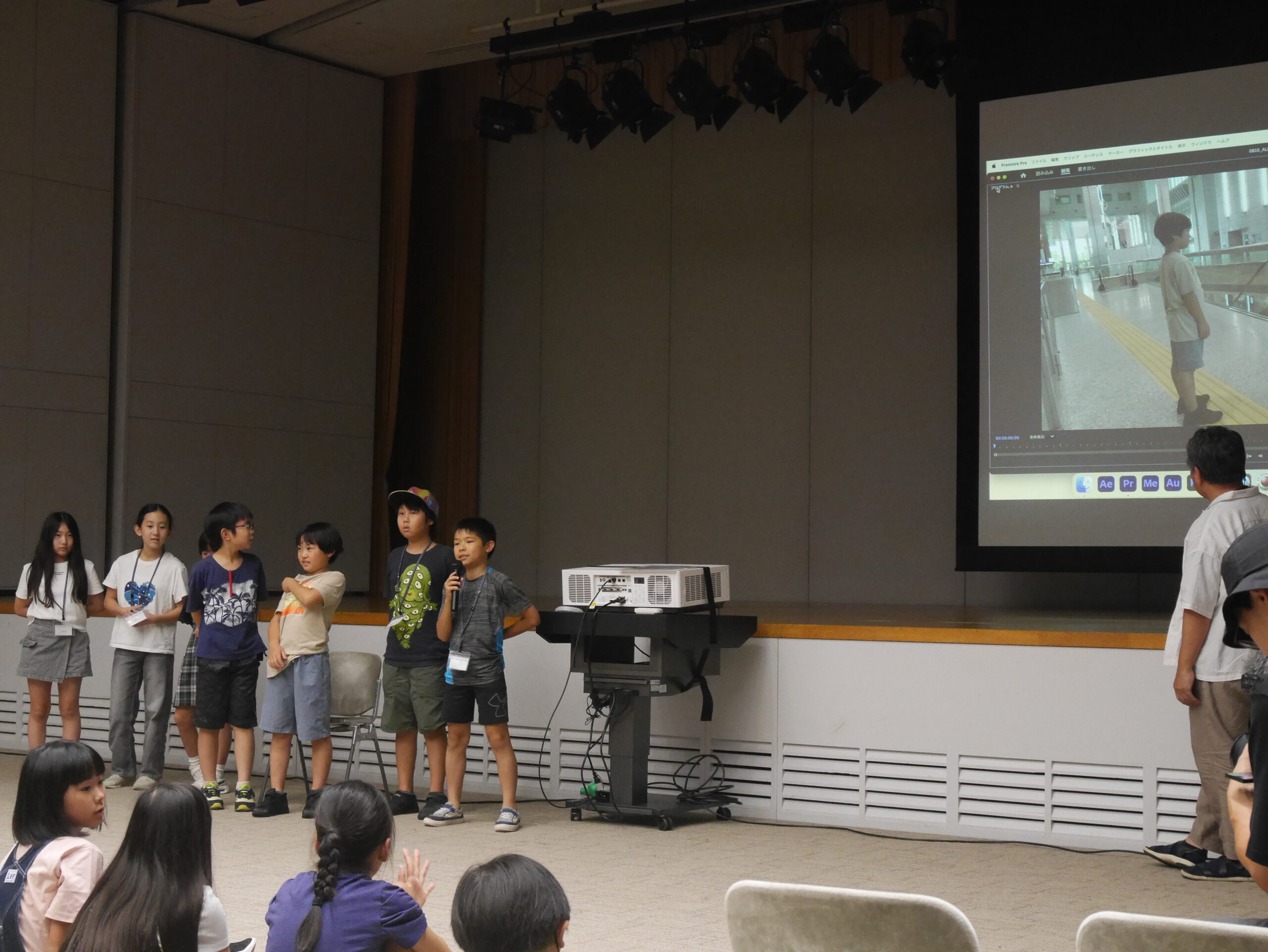

それぞれが撮影した“はじめての1ショット”をスクリーンに映し出し、みんなで鑑賞してこの日のプログラムは終了です。「楽しかった!」の声と共に、「想像通りに撮るのが難しかった」「カメラが揺れちゃう」などの課題も残して、次回からは物語づくりに取り掛かります。

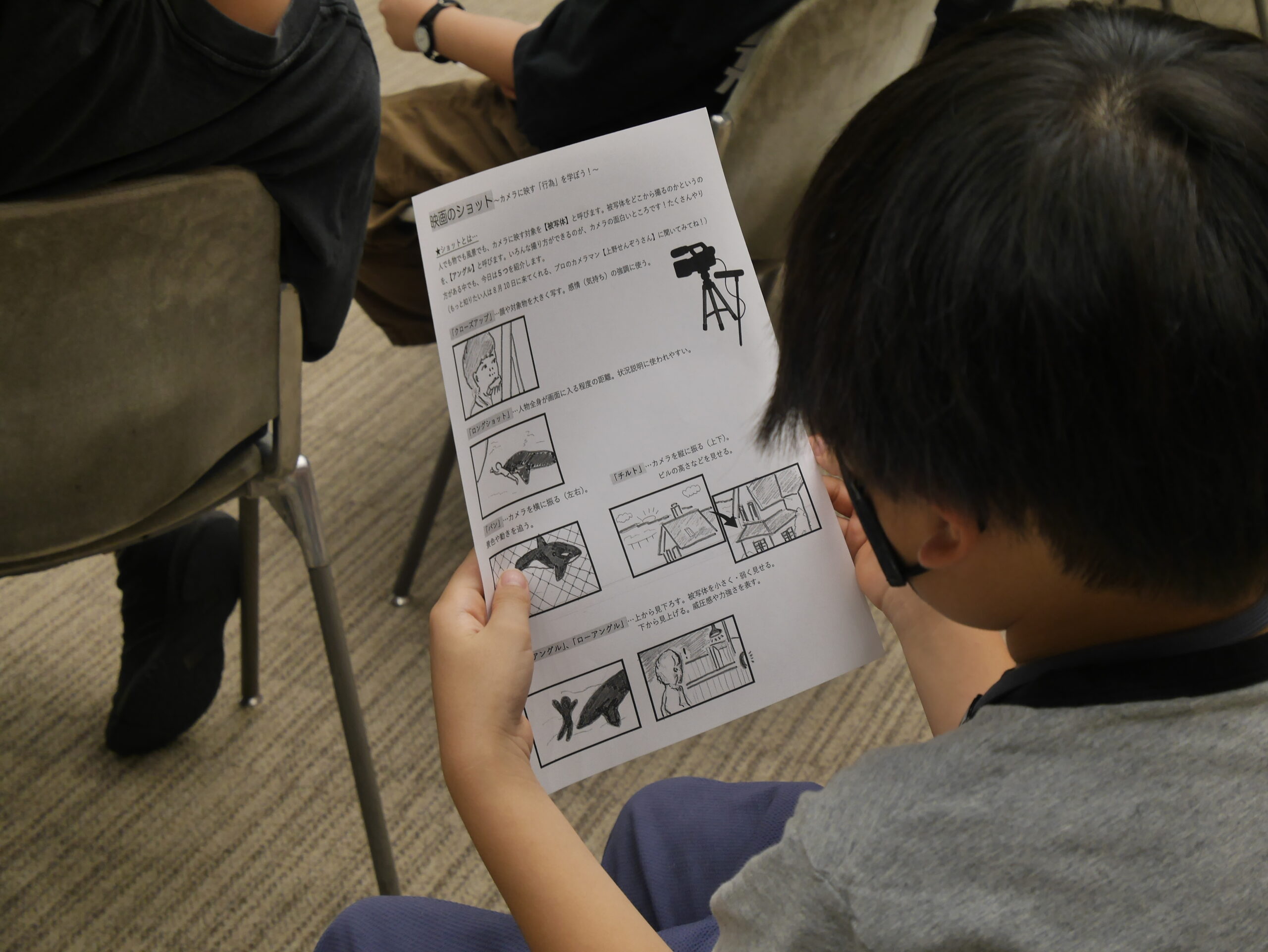

カメラの距離と照明の角度で登場人物の見え方はこんなに変わる!

TOHOスタジオを見学して音響効果のことを学んだり、チームごとに映画の物語を考えたプログラム3日目に続き、プログラム4日目は、いよいよ映画の撮影がスタート。講師には、是枝裕和監督と、撮影監督の上野千蔵さんが来てくれました。まずは、上野さんが撮影に向けて大事なポイントを教えてくれます。「カメラは、言葉にできない登場人物の気持ちを、観る人に届けることができます。被写体を撮る距離や角度によって見え方がどう変わるのか、試してみましょう」というお話の後、子供たちが撮影と被写体を担当することに。「美味しいケーキが安く売っていて嬉しい」「入学式が吹雪で悲しい」など、自分たちで設定を考えた“気持ち”をテーマにカメラを回していきます。スクリーンに映し出された映像を観ながら、「顔に近づくとケーキを選んでいる感じになる!」「遠くから撮った方が景色が全部入るよ」など、みんなでアイデアを出し合います。

次に教えてくれたのは、照明の角度。上野さんが被写体に対する光の角度を変えると、「横から当てるとヒーローみたい」「下から照らすとおばけだ!」と、みんなは興味津々。映画の中で、太陽や窓からの光などを表す照明ですが、その角度によって見え方の印象が変わることを実感できました。

魅力的な主人公はどうやって作る? 物語づくりも、いよいよ大詰め

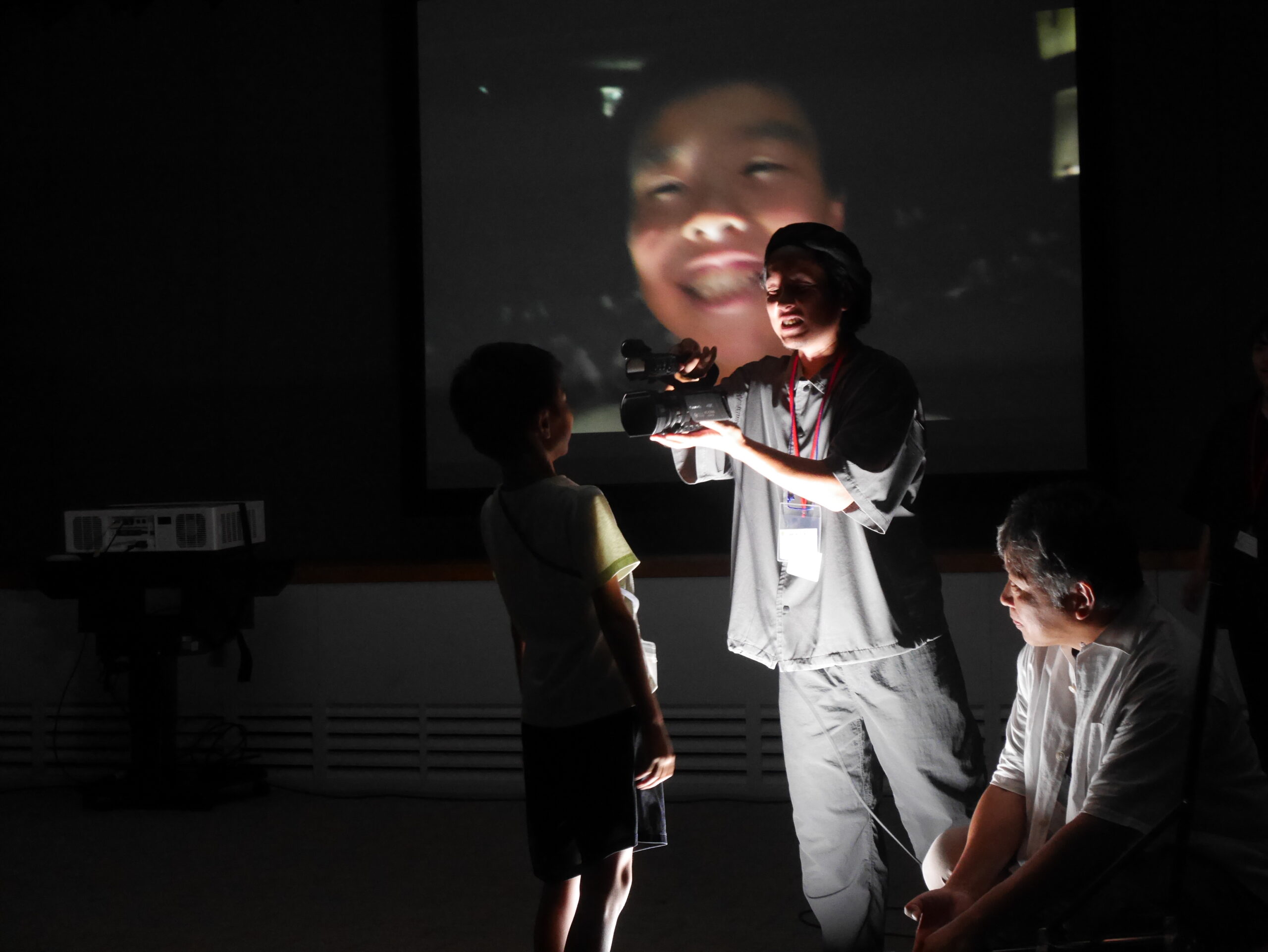

プログラム3日目に、チームに分かれて映画の物語を考え始めていた子供たちは、この日も、それぞれメモを持ち寄って話し合いの続きを行います。最初に、是枝監督から“魅力的な主人公”についてお話がありました。「かっこいいとか足が速いとか、いい部分だけじゃなくて、人には言えない秘密を持っていたり、悩みを抱えていたり、“他の人と違う考え方を持っている”ことも、主人公の魅力になるんだよ」というアドバイスを聞いて、「何人兄弟にする?」「どんな友だちがいるかな」と、主人公の性格や他の登場人物との関係について、具体的に話し合いが始まります。「ありきたりな話にならないためには、どうしたらいいですか?」と是枝監督に質問をして、「登場人物がそれぞれどんな違いを持っているのか、どう関わり合っていくのかを、よく考えるといいよ」と教えてもらう子もいました。その後、主人公は誰が演じるのか、どこで撮るのかなど、撮影に向けて細かく打ち合わせをしていきます。

いよいよ撮影がスタート!大事なのはアイデアとチームワーク

ついに撮影が始まります。それぞれの撮影場所に向かうと、三脚が倒れないように支え合いながらカメラを取り付けたり、絡まった長いコードを解いてマイクを繋いだりと、教わった方法で機材をセッティングします。会議室で撮影していたチームは、「ガラスに撮影側が映り込んじゃう」「どこに座ると撮りやすい?」と、カメラのアングルを探していきます。ガンマイクを高く持ち上げていた子が「重いー!」と言うと、是枝監督が「カメラに映り込まない位置で、もう少し低く持っても大丈夫だよ」とアドバイス。

建物の正面ドアで撮影していたチームは、想像以上に人通りが多くて撮影のタイミングに苦戦中。人の流れが途切れたところで外にいる役者に“OK”の合図を出しますが、うまく伝わらない様子を見て、是枝監督が「高く上げていた手を下ろすとか、もっと大きく合図をしてみようか」と伝えます。カットごとに音を拾えているかチェックしたり、カメラを回しながらフレーム内にガンマイクが入らないよう指示を出したり、子供たちも、次第に連携が取れるようになっていきました。

想像通りに撮れたかな?

課題を見つけてチームで共有する

最後に行うのは、“ラッシュ(撮影したばかりの映像素材)”の上映。チームごとに前に出て、今日撮った映像がどんな場面なのか、順番に紹介していきます。他のチームが何を撮影をしていたのか、ここで初めて知る子供たちは、消しゴムが人間に変身する不思議な映像に「どうやって撮ったの?!」と声を上げたり、何度もセリフを間違えてしまうNGシーンに笑いが起こったりと、大盛り上がり! 「会話の場面でひとりの声しか音が拾えていなかった」「真面目な演技のシーンで笑いが止まらなくなっちゃった」など、子供たちが苦労した点を話すと、是枝監督と上野さんが、人物の配置に合わせてマイクも動かすことや、演技をしている時は周りも集中して緊張感を持つことなど、具体的なアドバイスを教えてくれました。「同じシーンを撮り直す時は、次はどこを変えて何を目指すのか、チーム全員で共有する。それがいい撮影現場です。テイクを重ねるごとに良くなっていくのが映画づくりの面白いところなので、みんな次回の撮影も頑張ってください」という是枝監督の言葉で、この日のプログラムは終了しました。

みんなで映画を作る楽しさとプロの目線から教えてもらう充実感

映画の撮影現場と同じ本格的な機材を使うこともあって、最初は少し緊張していた子供たち。「みんなの意見をひとつにまとめるのが大変」と話す男の子もいましたが、好きな映画の話をしたり、声を掛け合って撮影していく中で、だんだんとチームワークが生まれていくのが見えました。是枝監督や上野さんなど、プロの方々に質問をして、よりよくするためのアドバイスをもらい、自分の発想を興味深く聞いてもらえたことも、子供たちの自信に繋がっていったのでしょう。

プログラム4日目を振り返って、「子供たちから自由な発想がどんどん飛び出してくるので、見ていて興味深かったです。カメラを回すという体験を通して、自分だけの面白い視点を見つけてくれたら嬉しいです」と話す上野さん。是枝監督は、「僕も、小学4年生の時に劇の発表会で物語を考えたことがありますが、お客さんが笑ってくれて、とても嬉しかったのを覚えています。意見が対立して悩むこともあるかもしれないけど、“みんなでひとつの作品を作ること”の楽しさを知ってほしいし、どんな映画が完成するのか楽しみにしています」と話していました。

(取材・執筆:安達友絵)

ネククリの裏側

どんなふうに撮ると、登場人物の気持ちが見えてくるかな?

“ひとりでいる転入生に主人公が声をかける”という場面を撮影してみることになり、近づいたり離れたり、いろいろな距離からカメラを回す子供たち。すると、一人の子が「主人公の目線で撮ると、遠くにいる転入生が寂しそうに映るよ」と発見。それを見た撮影監督の上野千蔵さんが、「カメラは被写体との距離や撮り方によって、悲しいとか楽しいとか、いろんな感情を表すことができるんだよ」「撮影をすると、あの光が綺麗だなとか、あの人は今何を考えているんだろうとか、世界の見え方が変わってくる。それも映画を作る楽しさのひとつです」と教えてくれました。