- 実施概要

- プロフェッショナルの指導のもと、オペラの舞台に歌唱や合奏、演技、舞台美術、P R等で参加し、その制作過程や本番での舞台を体験できるプログラム。4種類のワークショップがあり、今回はその中から、夏休み真っ只中に始まった「オペラの登場人物になる《うた・合奏・演技》」の稽古、そして「オペラを発信する《PRのお仕事体験》」の様子をお届けします。

■取材日

7月30日(水)《うた・合奏・演技》2日目、8月12日(火)《うた・合奏・演技》6日目、《PRのお仕事体験》3日目

■取材場所

たましんRISURUホール(立川市市民会館)

プログラムレポート

プログラムレポート内容

オペラ

2025/09/12

チームアップ!オペラ『泣いた赤おに』

〜チームでつくる、一度きりの特別な舞台〜

自分の身体と向き合い、チームで動くことを考える!

暑い日差しが照りつける7月30日、たましんRISURUホールの稽古場に緊張の面持ちをした子供たちが集まってきました。《うた・合奏・演技》ワークショプ2日目となる今日は、オペラ公演に臨む上で必要な基礎レッスンが行われます。

「先生の顔が見える範囲で!」「身体に集中!」。児童基礎演技指導の伊奈山明子先生の張りのある声が響き渡ります。この日の稽古は、まず自分の身体を理解し、思い通りに動かすための練習から始まりました。

「どうすれば、もっと高く、速くジャンプできるかな?」。先生の問いかけに、子供たちからは「天井に届くようにイメージする!」「パワーをためるため、しっかり屈伸する!」といった意見が飛び交います。音を立てずに着地するには?と問うと、「つま先からそっと降りる」という答えが。自分たちで考え、実践し、身体の使い方を学んでいくのです。

舞台上で息を合わせるとはどういうことか。その答えの一端が見えたのが、二人一組で鏡のように動く「ミラーゲーム」。どちらがリードするでもなく、相手の呼吸や微細な動きを感じ取り、まるで一人の人間かのようにシンクロしていきます。「何を意識してた?」という先生の問いに、「相手がついてこられるように、ゆっくり分かりやすく動くこと」「体全部を広い視野で見ること」と子供たちは口々に、成功させるため相手を思いやることの重要性を語ってくれました。先生が「素晴らしい集中力!」と声をかけた通り、子供たちの表情は真剣そのもの。舞台は一人ではつくれない、仲間とのコミュニケーションが不可欠なのだと、身体を通して学んだ瞬間でした。

さらに、この日は本番までチームを率いるリーダーとサブリーダーも発表。「舞台の上では先生はいない。チームのみんなで助け合うことになるんだよ」。先生の言葉に、子どもたちの顔つきがキリッと引き締まります。リーダーが中心となってチームを導きながら、先生の指示に合わせて全員で「V」や「ロ」の字といった複雑なフォーメーションを自分たちでつくり上げていく姿に、早くもチームとしての一体感が芽生え始めていました。

指揮を見て、仲間が奏でる音を聴いて。チームで奏でるハーモニー

身体表現の稽古で高まった集中力は、児童合唱指導の田中美佳先生によるうたの稽古へと引き継がれます。「口の中に卵が一つ入っているのをイメージして!」「周りの人の声をよく聴いて」。子供たちはピアノの美しい音色に導かれながら、自分が一番綺麗だと思う声を探します。

「ピクニック」の歌では、手拍子や足踏みをしながらリズムを体で感じ、合間には指名された子がヤギの鳴き真似を披露するなど、楽しみながら音楽の基礎を学びます。後半は、鍵盤ハーモニカやリコーダー、打楽器などが加わっての合奏練習。自分のパートを演奏するだけでなく、指揮を見て、周りの音を聴き、全体としての音楽をつくりあげることの難しさと楽しさを実感しているようでした。

3時間という長丁場にもかかわらず、子供たちの集中力は最後まで途切れませんでした。基礎を学びながら、チームの連帯を深めた子供たち。彼らはこれから始まる本格的な稽古でどんな化学反応を起こすのでしょうか?

難しいリズムにも挑み続ける!合奏練習

8月12日、すっかり慣れた様子で稽古場に子供たちが集まってきました。《うた・合奏・演技》ワークショプ6日目となる本日。これまでに配役も決まり、歌や合奏の流れも頭に入れ、いよいよ実際の舞台を意識しながら動いていく稽古が始まります。さらに後半では、赤おに役のソリストと初めて稽古をするという重要な日でもあります。

最初に子供たちは合奏の練習に取り組みました。まずはリコーダー、打楽器、鍵盤ハーモニカに分かれてパート練習です。児童合奏指導の松田義生先生が打楽器を、コレペティトール(稽古ピアノ)の髙橋裕子先生が鍵盤ハーモニカをみっちりと指導し、少しお姉さんのリコーダーの子供たちも真剣に自主練を行います。何種類もの打楽器で奏でるリズムはかなり複雑。「難しいなあ」「そこがわからない!」と苦戦しつつも松田先生と一緒に真剣に取り組んでいくうちに、徐々に楽譜通りのリズムになっていきます。普通の合奏と違って、本番ではステージの上で動きながら演奏しなければいけないため、それぞれの動きも確認しながら練習します。最後に全員で合わせたときには見事なハーモニーとリズムができあがっていました。

舞台を想像しながらの立ち稽古がスタート

この日の後半は、舞台上のセットの位置が分かるように床にテープを貼る「バミリ」がされた稽古場での立ち稽古です早速、伊奈山先生が舞台の説明をしていきます。「ここは段になっているよ」「ここにはスロープがあって上がっているよ」と、テープで仕切られている場所の説明を聞きながら、頭の中で舞台セットを想像していく子供たち。これからはバミリを意識しながら動かないといけません。ちょっとでも立ち位置がずれると「そこ!舞台から落ちちゃってるよ」と鋭い先生の指摘が。「あ、まずい。ここは段差があるんだった!」と、子供たちも徐々に空間を把握している様子。これからいよいよ本格的な立ち稽古が始まるのです。

続いて、今日は赤おに役のソリスト宮里直樹さんが合流するため、赤おにさんとのシーンの確認していきます。まずは、眠っている赤おにさんを皆で起こすシーン。子供たちはおしゃべりをすることもなく真剣に指示に向き合います。細かい振付や動きも瞬時に覚えてしまう子供たちですが、伊奈山先生が声をかけると「ただの動き」が「お芝居」へ変化していくから不思議です。「客席に話しかけるつもりで!」「そんなんじゃ赤おにさん起きてくれないよ!」伊奈山先生の声がする度に、目の前にいる子供たちが、村の子供たちに見えてきました。

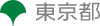

今度は赤おにさんと仲良くなって皆で遊ぶシーンの稽古です。一人ひとりの名前を呼びながら、数人ずつのグループをつくっていく伊奈山先生。「君たちはここでメンコを、君たちはここでかごめかごめをやってね」と、それぞれに懐かしい遊びを振り分けながら、どんどん子供たちの立ち位置と動きを決めていきます。どんな風に遊びを表現するのかは子供たち自身の腕の見せ所!お互いに「どうしようか?どこに立つ?」と相談しながら、どういう風に動こうか相談タイムが始まっていました。

赤おに役登場!ソリストの宮里直樹さんとの稽古

いよいよ赤おに役の宮里直樹さんが合流しました!子供たちは緊張と期待が入り混じった表情で迎え入れます。まずは、先ほど練習した赤おにさんを起こすシーン。実際の赤おにさんが演技に加わると、より一層生き生きとしたシーンになりました。続いて、赤おにさんと子供たちが遊ぶシーン。赤おにさんの上に乗っかったり、赤おにさんの手を引いて絵画が置いてあるイーゼルの元まで連れて行ったり。宮里さんもアイデアを出しながら、自由度の高いシーンの完成度を高めていきます。

最後は、里の子役の子供たちと赤おにさんのシーンの練習です。赤おにさんが立て看板を書いているのを、そーっと子供たちが後ろから覗くのですが、赤おにさんがパッと振り返った瞬間に、隠れるように視線を逸らしたり体勢を変えたりしないといけません。これがなかなか難しく、どうしてもタイミングが合いません。「難しい!」「間に合わない!」と、どうやったらタイミングが合うかを試行錯誤しながら繰り返していると、伊奈山先生が「息を止めて動きを止める練習をしたのを思い出して」とアドバイス。最初の頃にやった色々な動きのトレーニングが、こうして実際の演技に生きてくるんだよと教えます。

この日もみっちり3時間におよぶ合奏稽古と立ち稽古でしたが、子供たちは笑顔で「とっても楽しかった!」と稽古場を後にしました。

本格的かつ実践的にプロモーションを学ぼう

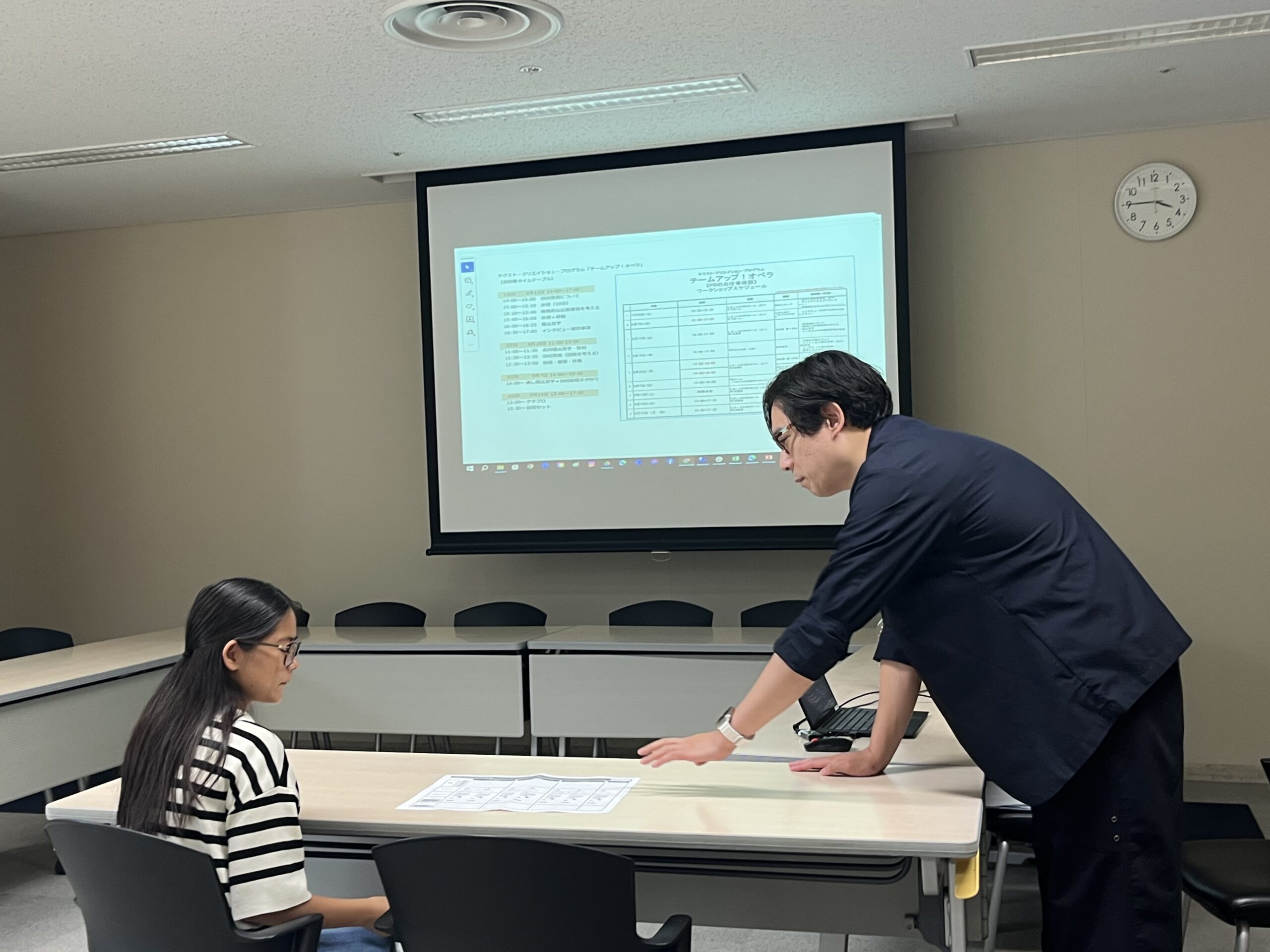

《PRのお仕事体験》では、これまでオペラができるまでのレクチャーや、プロモーション用の文章作成について学んできました。3日目となる今日は、SNS発信・PR戦略・稽古場見学と盛りだくさんの内容が予定されています。講師はSNSプロモーションプランナーの洞田貫晋一郎先生。「オペラが大好きなんです」という参加者の体験を上手く引き出しながら、和気あいあいと講義が進んでいきます。今やイベントのプロモーションにはSNSが欠かせませんが、その重要性をじっくりと学んでから、オペラの本番までのプロモーション戦略を考えていきました。これから実際にSNSで投稿していくので真剣です!

続いて、稽古場に移動して赤おに役の宮里さんと青おに役の黒田祐貴さんの稽古を見学します。おふたりの見事な歌唱にほれぼれしてしまいます。そして、演出の久恒秀典さんの細かく繊細な指示にソリストのふたりが柔軟に対応していくことによって、クライマックスのシーンがどんどんドラマチックに。参加者も真剣にその姿を目に焼き付けます。

稽古を見学した後は、次回のワークショップの準備に取り掛かります。黒田さんへのインタビューを行うということで、今回見た稽古の様子を踏まえて質問案を考えていきます。「こんな質問を考えてみたんですが、どうですか?」先生とやりとりしながら、どんな構成で質問を考えればいいか、どんな風に会話を発展させることが望ましいかなど、プロの視点による実践的なアドバイスを受けて、どんどん質問を紙に書き出します。どんなインタビューになるのか楽しみですね。

個性が響き合い、一つのチームへ

「物怖じせず、のびのび表現するチームです」と講師陣が語るように、どんな難しい課題にも楽しんで取り組み、体得していく子供たち。今回の公演は再演ですが、参加する子供たちの個性に合わせた内容になるため、舞台もその宣伝も、今年のメンバーでしかつくれないものになるでしょう。一人ひとりの挑戦が化学反応を起こし、この夏だけの特別な舞台が生まれようとしています

(取材・執筆:小原明子、八巻綾)

ネククリの裏側

身体をつかって「ネコ」をどう表現する?

「鳥になって動いてみよう!何の鳥?しっかりイメージして」演技の稽古では、子供たちが思い思いの鳥や動物を表現してみる練習も。白鳥や鶏などを動きだけでなく、鳴き声も真似します。演技指導の伊奈山明子先生が「次はネコ科の動物を表現してみて!」と指示すると、みんな床に手をつき、四つん這いで動き出しました。でも何だか動きにくそう……。先生が「猫は四つ足だけれど、そう表現しなくてもいいんだよ。二本足で歩いても猫を表現することはできる」と伝え、腕をつかってしなやかなポーズを見せます。「舞台では綺麗に見せることが大事。観客を意識して動いてみて」子供たちは四つ足にとらわれることなく、自由に表現し始めました。