- 実施概要

- 子供たちで物語を考え、撮影や編集にも挑戦する、映画づくしの7日間のプログラム。作品を鑑賞したり機材に触れたりと、映画を体験しながら学んだ後、4つの班に分かれて自分たちの映画をつくってきました。いよいよ最終日を翌日に控え大詰めとなった撮影と、この日初めてみんなで行った編集の様子をお伝えします。

■取材日

8月23日(土)プログラム6日目

■取材場所

東京都庁

プログラムレポート

プログラムレポート内容

映画

2025/09/19

映画と夏の7日間

〜自分たちのアイデアで、どんどん面白くなる! 完成に向かって駆け抜けよう!〜

自分たちの目で“足りないもの”を見つける!

「今日の撮影、あそこのシーンなんだけどさ…」プログラム6日目の朝。会場に集まってきた子供たちは、席に着くなり自然と自分たちの映画について話し始めます。前回の撮影は1週間ほど前ですが、子供たちは家に帰っても映画について考え続けていたよう。みんなすっかりプロの映画制作者の顔つきです。

この日は、翌日の最終日を控え、撮影大詰めの日。4つの班に分かれ制作を行ってきましたが、いよいよ作品を完成させるべく最後の追い込みにかかります。

「本当にみんな今日まで、すっごく頑張ってきました!」。プログラムは、砂田麻美監督から子供たちへの力強い言葉から始まりました。そして、これまでの進み方を踏まえて、スケジュール変更の提案が伝えられます。本来は午前中に撮影し、午後に編集する予定でしたが、これまで撮った映像をまず編集してみようというのです。

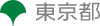

「撮ったシーンを繋げてみると、何が足りないのかが見えてくると思うよ」。自分たちのつくったものを、自分たちの目で見て、考えてほしい。各班に1台ずつパソコンが用意され、早速各班にとって初めての編集作業が始まります。映像を見つめる子供たちの表情は真剣そのもの。各班のリーダーから編集ソフトの使い方を教わりながら、「失敗しそう…」とおそるおそるマウスを握る子供たち。

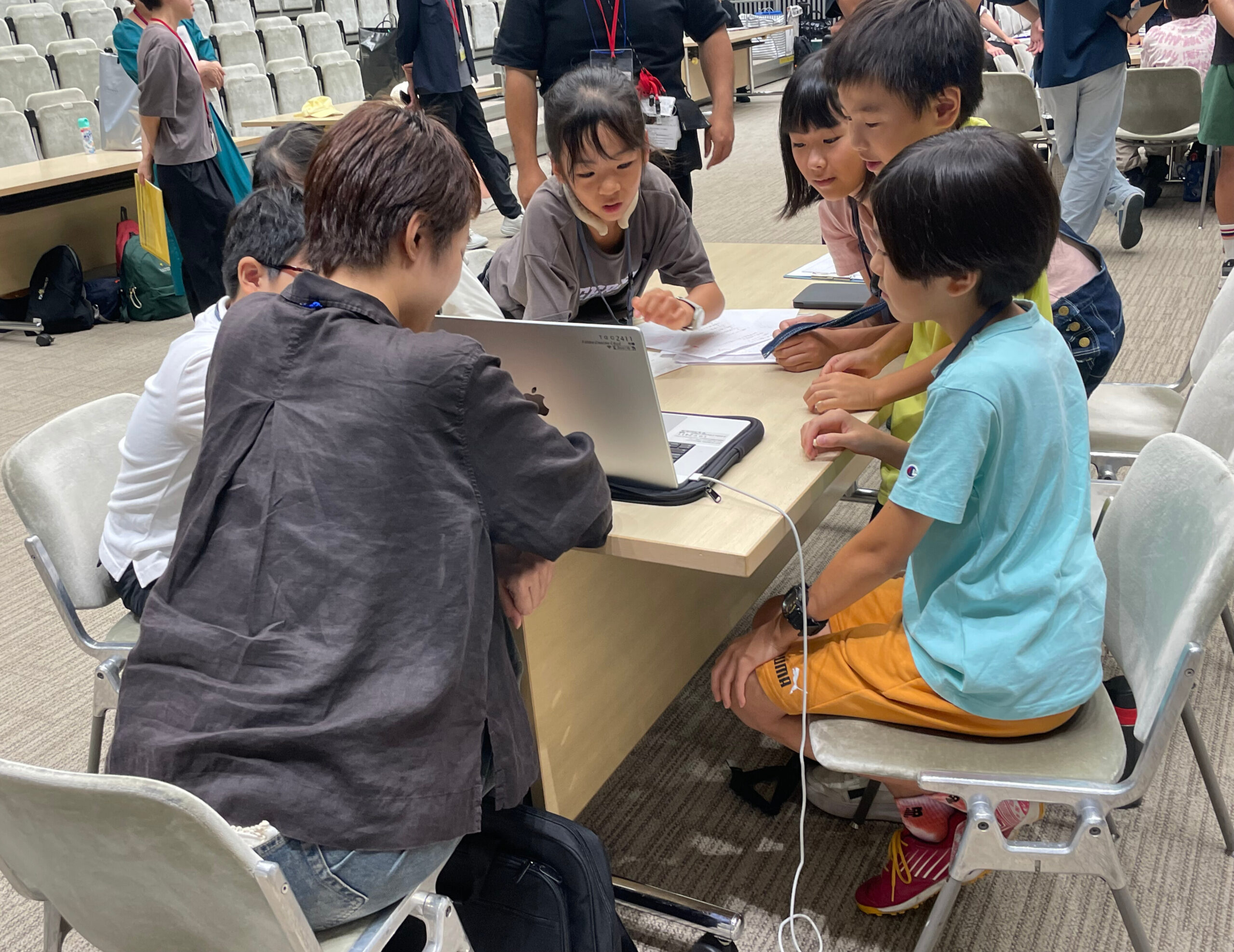

物語のどこがわかりにくいのか、どのシーンが足りないのか、抱えている課題は班によって様々です。そのため、それぞれに合ったやり方で編集作業をスタートしました。ある班は、これまで撮った映像を「O Kカット」「N Gカット」に分ける作業から取りかかります。「撮った順番に並んでいるから、記録を見てOKカットを並べていく?」「いや、まず全部見てみない? N Gの方が良いってこともあるかもしれない」。どうすればより良い作品になるか、班ごとに意見を出し合います。

こちらの班では、物語の構成を整理するため、「はじまり→出来事→ピンチ→終わり」に分けて課題を書き出し、足りない部分を洗い出します。「主人公がなんでそうなったのかを伝えなきゃ」「このシーンで説明してるから、観ている人は推測しやすいんじゃない?」。初めて映画を観る観客の視点を想像しながら、進めます。

「あー、カメラが揺れちゃってる」「(カメラマンの)上田さんに教えてもらった逆光が効果的な時と、そうじゃない時があるね」。こちらの班では、技術的な課題が見つかったようです。「このシーンがいいけど、なんでいいのか自分の言葉で伝えるのは難しいな」。自分の考えを班のみんなに納得してもらうためにはどうすればいいか、試行錯誤している姿が見かけられました。

これまでの映像を繋げてみると、違和感が残るシーンが見つかった班も。「何でこの人物は話しかけてきたの?ってなるよね」。でも、撮影時間がない中、どうやってこの問題を解決するか。「心の中の声を追加してもいいんじゃない!」。限られた時間と今ある素材の中とで、最高の作品にするためのアイデアが飛び交います。

自分たちの映像と向き合ったことで、「何が足りないのか」「何を撮るべきか」が明確になっていく。それは、誰かに教えてもらったのではなく、自分たち自身で見つけ出した“やるべきこと”でした。

アイデアが形になる瞬間! 試して、見つけて、また撮る!

編集での発見を道しるべに、いよいよ撮影がスタート。カメラ、マイク、出演者、監督、記録……誰に言われるでもなくシーンごとの自分たちの役割を理解して、準備を進めます。明確になったゴールに向かって、子供たちの動きはよりスムーズになっていました。機材の扱いも、すっかり手慣れたもの。三脚にカメラを取り付けるときは、必ず二人がかりで。「三脚からカメラを外すから、誰か支えて」。子供たちの間で自然と声がけが生まれています。これまでのプログラムで教わった「機材を大切に扱う」という約束が、全員の意識に根付いている様子が伺えました。

教わったことを、即座に実践し、学ぶ様子も。こちらの班では、切り返しのカットを撮る際に、リーダーから「カメラを90度捻ると気持ちよい繋がりになるという技があるんだ」とアドバイスを受けます。初めて聞く技術に戸惑いながらも、「やってみよう!」とすぐに挑戦します。

「“怖く”映すために、カメラを下から上に動かしてみよう」「もっとアップがいいんじゃない?」と、学んだカメラワークを駆使して、狙い通りの画を追求する班も。子供たちのアイデアで、カメラを揺らして登場人物の様子を表現する演出が生まれていました。

撮影が終わると、部屋に戻って、撮ったばかりの映像を確認。みんなで画面をのぞき込み、「いい感じ!」「さっきよりだいぶ良くなったね!」と子供たちの声が上がります。うまくいったカットでは歓声が上がり、音声がうまく録れていないカットでは「声だけ別で録ろうか?」とすぐに対策を考えます。撮って、見て、また撮る。この繰り返しが、着実に作品の完成度を高 めていきました。

編集がひと段落した班では、砂田麻美監督を囲んで、作品をさらに良くするためのアドバイスをもらう時間がありました。「冒頭のカットは、作品の顔になるところ。観た人が『何が始まるんだろう?』って、ワクワクするようなシーンがあると、もっと良くなるんじゃないかな。登場人物が映っていなくても、例えば学校の天井とか、印象的な形のオブジェとか。正面からだけじゃなくて、上とか下とか、視点を変えてみるのもいいよ」。砂田監督からの指摘を受け、すぐに「今7分ぐらいの長さだから、残りの約3分を使ってアドバイスをもらった場面を加えれば、もっと良くなるかも」と、新しいアイデアを出し合い始めました。ただアドバイスを聞くだけでなく、それをどう自分たちの作品に反映させるかを考え抜くその真剣な眼差しは、自分たちの作品に責任を持つクリエイターの姿そのものでした。

それぞれの顔に輝く達成感

全員が集合し、班ごとに最後のミーティング。全ての撮影を終え安堵の表情を浮かべる班もあれば、少しだけ撮り残してしまった班も。それでも、一人ひとりの顔は達成感で溢れていました。

迎えに来た保護者の方に、各班のリーダーから子供たちそれぞれの今日の様子が伝えられます。「カメラワークの提案も素晴らしかった。いい芝居をしてくれるんです」。一方、保護者からも「先週は映画ができないかもしれないとずっと不安がっていたけれど、うまくいったんですね。映像の繋がりがあるから髪を切らないでと言われていましたが、やっと切れます」と聞くことができ、このプログラムが彼らにとってどれだけ大きな挑戦であったかが伝わってきました。翌日は、最後の仕上げとなる編集作業と、作品の魅力を伝えるポスターづくり。そして、いよいよ観客を前にした上映会の日がやってきます。みんなで悩み、笑い、全力で駆け抜けたこの夏の7日間の全てが、映画作品として結晶します。9月21日(日)、東京都写真美術館1階ホールの大きなスクリーンに自分たちの映画が映し出されるその瞬間、子供たちは何を思うのでしょうか。挑戦の集大成が観客に届く日が、今から待ちきれません。

(取材・執筆:小原明子)