- 実施概要

- 東京藝術大学の上野キャンパスで、小学生から高校生までの子供たちが芸術の楽しさに触れることができる6つのプログラムが行われました。

1. 「自画像」を描くー藝大油画の伝統に倣って

2. 日本の音・尺八を吹いてみよう

3. 地域でのアート活動 フィールドワーク

4. 自分だけの大きな花をつくろう!

5. 地金からつくる金属のアクセサリー

6. 藝大とあそぼう「サックス解体新書」

東京藝術大学ならではの体験ができる充実の1日の様子をご紹介します。

■取材日

8月8日(金)

■取材場所

東京藝術大学上野キャンパス

プログラムレポート

プログラムレポート内容

オープンキャンパス

2025/10/10

キッズユースオープンキャンパス

~美術も音楽も!充実した環境で、芸術体験ができる東京藝術大学~

自分の「内面」を意識して、今の自分の「自画像」を描く

「『自画像』を描くー藝大油画の伝統に倣って」講師:宮本武典(美術学部絵画科 准教授)ほか

東京藝術大学の上野キャンパスには、美術学部と音楽学部の施設が集まっています。美術学部の絵画棟では、宮本武典先生による〈「自画像」を描くー藝大油画の伝統に倣って〉が行われました。このプログラムでは、写真では捉えにくい自分の「内面」を意識して今の自分の自画像を描くというお題が出され、子供たちはまず、写真家の志鎌康平さんにポートレートの撮影をしてもらいました。

明るいアトリエ空間に並ぶ机の上には、自画像用の鏡が1人1台用意され、撮影されたポートレートを横に、写真に写る自分と鏡の中の自分の姿とを見ながら、集中して制作していきます。子供たちの中には、宮本先生やアシスタントの学生から「白をもっと使ってもいいと思う」「背景の描き方を工夫してみるのもいいよ」などのアドバイスを受けたり、普段の興味や将来についての会話をしながら制作する子も。周りを気にせず、鏡やポートレートを見つめながら自分のペースで描き進めている子供もいて、みんなそれぞれの方法で制作を進めていました。

完成した作品は、隣接するギャラリースペースにポートレート写真と並べて展示され、鑑賞と講評の時間が設けられました。子供たちが「もっと肌の色をきちんと描きたかった」「暗く描いた部分で、自信と不安が同居している点を描いた」など自分の作品について説明し、それに対して先生からは「今の君らしい絵になっている」「写真にはない二面性が出たね」などの講評が。それぞれの充実した制作体験をみんなで共有しました。子供たちが自分の表現に対して真剣に考え、自分の言葉で思いを伝えていた様子が印象的でした。作品は油画専攻の伝統に倣い、そして長期保管できる収蔵箱に入れて持ち帰ってもらうという、素敵なプログラムになりました。

奥深い日本の伝統楽器・尺八の演奏体験

「日本の音・尺八を吹いてみよう」講師:藤原道山(音楽学部邦楽科 准教授)ほか

音楽学部の敷地内に建つArts&Science LABでは、講師である藤原道山先生のもと、尺八の歴史や楽器の構造を学び、実際に演奏体験をする〈日本の音・尺八を吹いてみよう〉が行われました。

演奏体験では、藤原先生が実演を交えながら、楽譜の見方や指の動かし方、音の出し方をレクチャー。見慣れない尺八の楽譜は、指づかいを「ロ・ツ・レ・チ・ハ・ヒ」のカタカナで表現しています。子供たちは、音の出しやすい練習用の尺八を使って体験しましたが、譜面を前に試行錯誤。講師の手つきや吹き方などを何度も確認しながら挑戦し、音が出ると嬉しそうな表情を見せました。シンプルな楽器の奥深さを体験できる時間になりました。

地域を取材して、新聞記事をつくる

「地域でのアート活動 フィールドワーク」講師:日比野克彦(学長)ほか

上野キャンパスから少し離れた、上野桜木の街中にある藝大部屋では〈地域でのアート活動 フィールドワーク〉が行われました。日比野克彦学長が実施するプログラムで、子供たちが藝大部屋周辺の地域に赴いて取材を行い、「明後日新聞」を作り上げます。(「明後日新聞」は日比野学長が全国で展開しているアートプロジェクト。朝顔を通して地域の取材を行い、新聞をつくります。)

まず子供たちは数人ごとのチームを作り、各チームをサポートするスタッフを交えて自己紹介タイム。そして、取材ノートを手にそれぞれの取材先へ出かけました。取材先は、和菓子屋さん、畳屋さん、イタリアンレストラン、ギャラリーに加え、昔から近所にお住まいの方のお宅など。それぞれの取材先で、子供たちは熱心に質問を投げかけてメモを取りながら、写真を撮ったり、スケッチをしたりしていました。

藝大部屋に戻ってからは、チームで相談しながら記事の元になる原稿や画像を準備。その後、各チームで制作した記事は編集作業を行うスタッフにデータで入稿します。その後のレイアウト作業は大型モニタに写され、リアルタイムで編集の様子を見ることができました。完成後、印刷された紙面が配布されると「できたできた!」と歓声が上がり、子供たちは嬉しそうに持ち帰っていました。

自分の背よりも大きな花をつくる!

「自分だけの大きな花をつくろう!」講師:丸山素直(美術学部デザイン科 准教授)ほか

美術学部の総合工房棟では、二つのプログラムが行われました。そのうちの一つは、丸山素直先生が講師を務める〈自分だけの大きな花をつくろう!〉です。

大きな色画用紙を切り貼りしたり、ポスカで模様を描き込んでみたり、レース状のシートを組み合わせて花の複雑なつくりを再現してみたり。思い思いのイメージを自分よりも大きなサイズの花で表現します。サポートの学生も多く参加するという万全の体制のもと、子供と学生の和やかなやりとりもほほえましく、子供のアイデアがどんどん形になっていきました。最後の集合写真撮影では、子供たちそれぞれが完成した自分だけの大きな花を手に誇らしげな表情で並び、会場全体が温かい雰囲気に包まれました。

本格的な金属加工に挑戦

「地金からつくる金属のアクセサリー」講師:岩田広己(美術学部工芸科 教授)、志村和彦(美術学部工芸科 教授)、三枝一将(美術学部工芸科 准教授)ほか

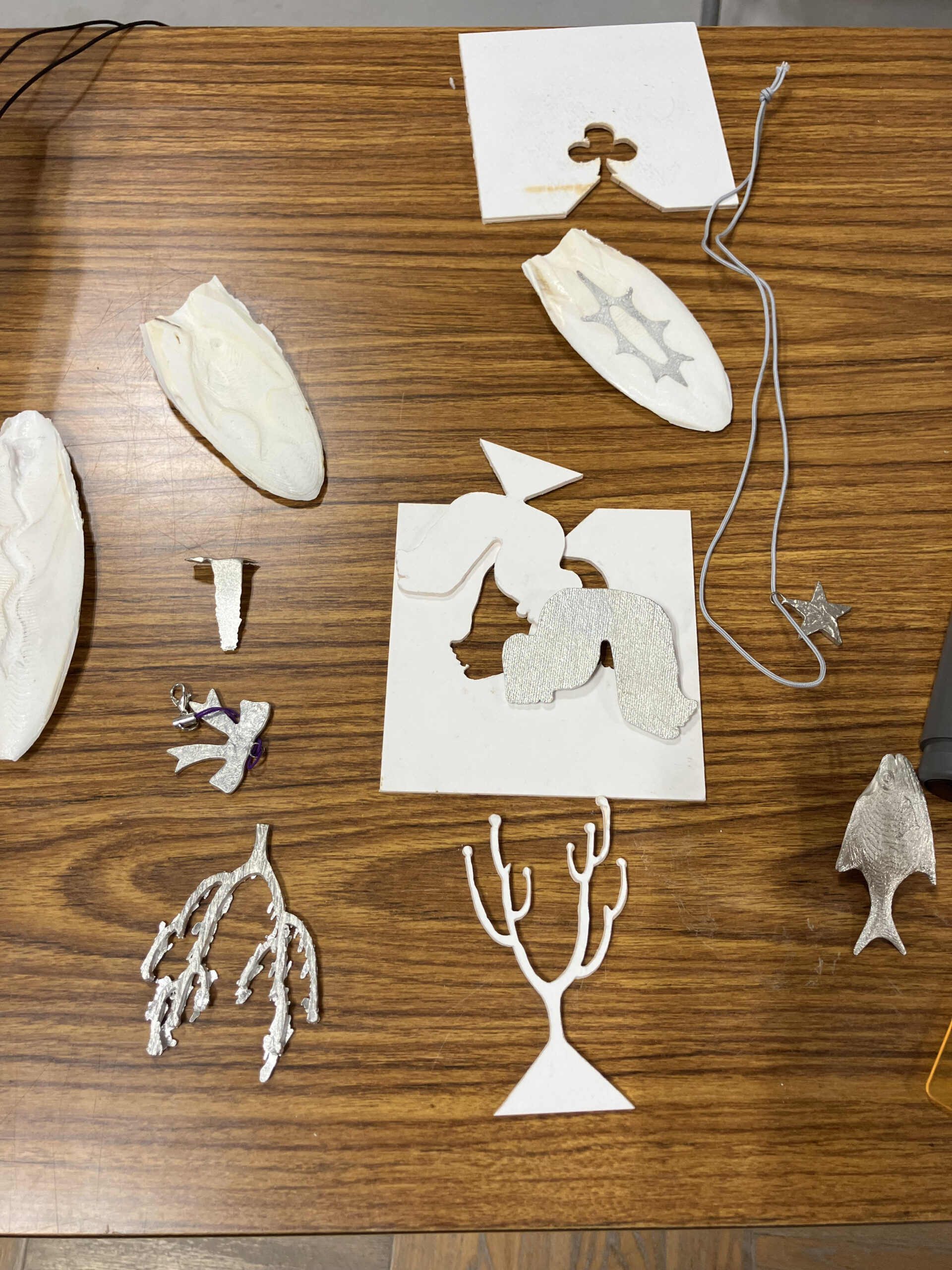

もう1つ、美術学部の総合工房棟で行われたのは、岩田広己先生、志村和彦先生、三枝一将先生による〈地金からつくる金属のアクセサリー〉です。工芸科の金属加工には鋳金(ちゅうきん)・鍛金(たんきん)・彫金(ちょうきん)の3つがありますが、この日は材料となる錫(すず)を高温で溶かし、型に流し込んで成形をする鋳金の方法でアクセサリー(キーホルダーなど)を制作しました。

型の制作に使うのは、加工がしやすい「厚紙」または「イカの甲(貝殻のように固くなっている部分)」。見本を参考にして、厚紙は糸のこで切り抜き、イカの甲は細い道具で掘り好きな型にします。「イカの甲がやわらかくて削るのが難しい!」などの声が上がりながらも、子供たちは慣れない作業に試行錯誤しながら、集中して思い思いの型を作っていきました。先生が型に溶かした錫を流し込み、冷まして固まったら、不要な部分を削って整えたり、鏨(たがね)という道具で模様をつけ、金具や紐を取り付けて完成です。模様をつける細かい作業など、難しい工程では講師のアドバイスやサポートを受けながら制作し、子供たちはそれぞれに「ものをつくるのは好きだけど、金属を溶かしてつくるのは初めて」「細かい作業が好きなので、楽しかった」と言って、自分で作ったこだわりの作品を嬉しそうに持ち帰っていました。

サックスの仕組みと音色を知る

「藝大とあそぼう『サックス解体新書』」講師:本堂誠(音楽学部器楽科 非常勤講師)ほか

音楽学部第6ホールで行われた、サックス(サクソフォン)の魅力を伝える〈藝大とあそぼう「サックス解体新書」〉は、本堂誠先生が講師を務めました。寸劇仕立てのわかりやすい楽器説明から始まり、子供たちは初心者向けの曲に挑戦しました。最後には講師達によるミニコンサートが開かれ、子供たちはサックスの美しい音色に聴き入っていました。本格的な音響設備のホールでプロの演奏を聴くことができる特別な体験でした。

充実した環境での芸術体験

プログラム実施当日、キャンパス内では例年9月に開催される文化祭「藝祭」に向けて、屋外の各所で神輿や様々な造作物の制作が行われており、芸術大学らしい雰囲気を感じることができました。プログラムが行われた各施設は、専門の設備や道具が備えられた本格的な制作の場であり、その環境に身を置くだけでも心が躍るような体験をした子供たちも多かったのではないかと思います。

各プログラムははそれぞれ集中して行うものや、シンプルながら奥が深いものなど充実したものばかりで、夢中になって取り組んでいる子供が多いことが印象的でした。それに応えられるように、先生だけでなく、学生などのサポートも手厚く、「やりたいことができた」という感想を多く聞くことができました。

参加した子供たちは小学生から高校生までの幅広い年齢で、芸術系大学への進学を目指す子供から、親に勧められ「少し興味があったので」と話す子供まで、その動機は様々でした。そんな中で、自画像のプログラムを担当した宮本先生の「今回何を描いたのかより、何を学んだのかが大事。それを次に活かして欲しい。」という言葉が心に残りました。充実した環境での特別な体験は、芸術の持つ豊かな力を強く実感し、芸術を通して表現する力を育むとともに様々な作品を鑑賞する際の一助になることでしょう。

(取材・執筆:橋本 誠)

ネククリの裏側

金属を溶かし続けて130年以上?!ヒミツの工房をのぞいてみよう!

美術学部工芸科の鋳金の実習室。そこには、130年もの間、引き継がれて使用されている土が敷き詰められた土間が広がっています。錫よりも硬い金属や、大きなサイズの鋳金ができるところです。「オブジェを作ったり、修理したり。金属の加工は技法を複合的に組み合わせて行うこともあります」「明治から続いている教育のシステムで、少人数制で専門的な実習を行なっています」と語る岩田先生。この工房では、長い歴史と確かな技術が引き継がれているようです。