- 実施概要

- ワークショップをベースにしたアート制作と展示発表を通じて、自然の原理やモノの仕組みを学び考える力を育てるプログラム「ファンタジスタ」。廃棄物を工夫してデザインし、新たな価値を付与するアップサイクルの体験を重ねていきます。「UPCYCLE/海の生物の表現」では、海の生物を観察し、廃棄アクリル板を使った作品づくりに挑戦。「UPCYCLE/1枚の布」では、廃棄バッグを分解してその構造を学んだ後、自分だけのオリジナルバッグを作ります。

■取材日・場所

8月21日(木)「UPCYCLE/海の生物の表現」1日目・葛西臨海水族園

8月24日(日)「UPCYCLE/1枚の布」1日目・多摩美術大学上野毛キャンパス

プログラムレポート

プログラムレポート内容

ビジュアルアーツ

2025/10/17

ファンタジスタ~アートとデザインで切り拓く未来のキャンバス~

〜廃棄物を自らの工夫で特別なモノに〜

なんでこんな形をしているんだろう?

魚の形と暮らしのつながりを考えてみよう

廃棄アクリル板を使って海の生物をテーマに作品を制作する「UPCYCLE/海の生物の表現」。1日目のワークショップでは、海の生態系を学び、その発見をもとにアクリル作品の原画づくりに挑戦しました。

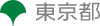

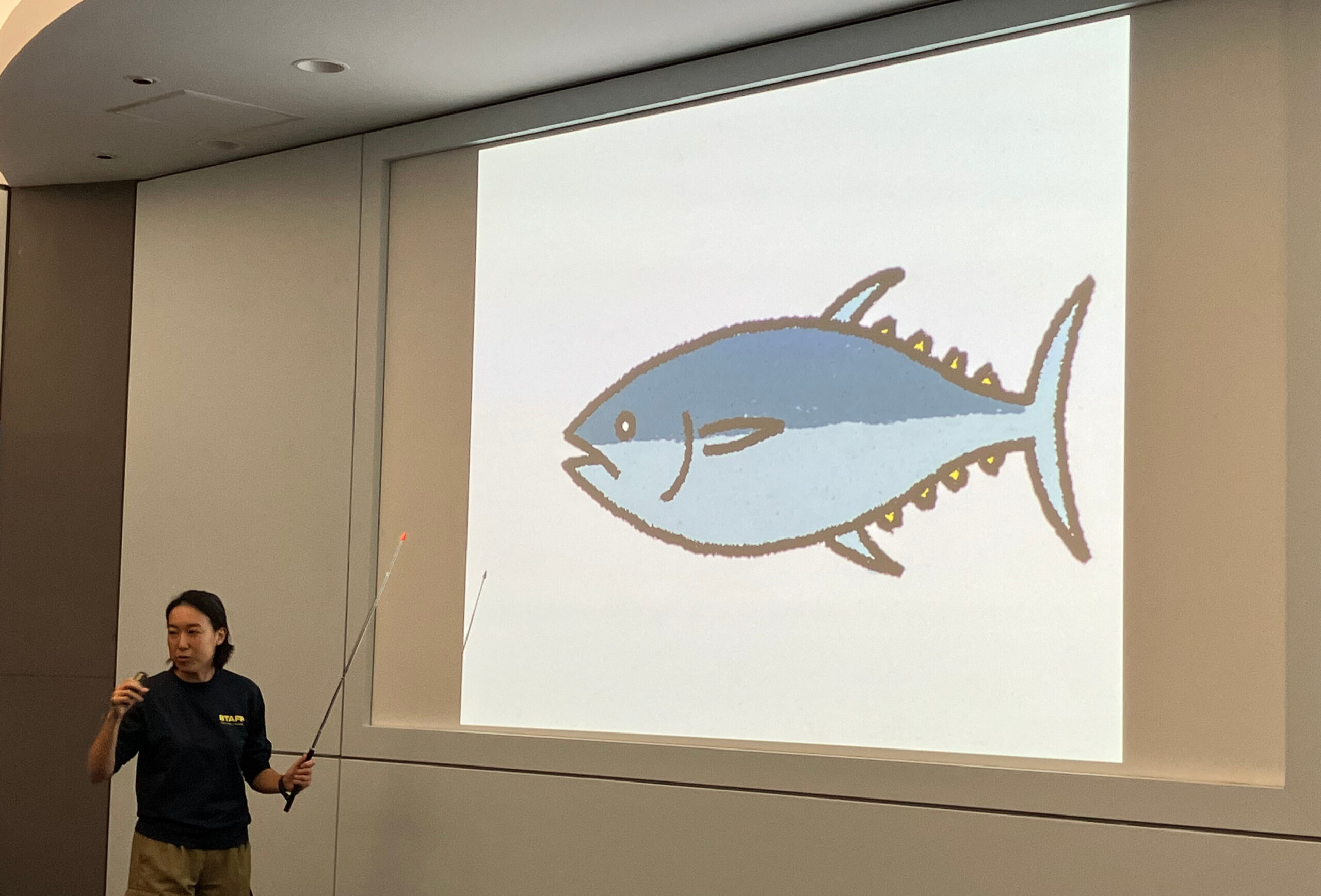

はじめに葛西臨海水族園のスタッフ・宮崎寧子さんと田中隼人さんによる海の生き物のレクチャー『いろいろな魚のかたちとくらし』からスタート。「好きな魚はいますか?」の問いかけに「深海魚のメンダコ!」「ベタが好き!」と元気な声が飛び交い、子供たちの緊張はあっという間にほどけました。動物シルエットクイズでは、モニターに映し出された影だけをヒントに魚を探し出し「ヒレがある!」「大きなアゴがある!」と理由も添えて見事全員正解!しかし、クイズの難易度が上がると「え、わかんない…」「こんなの見たことない!」と頭をひねる場面も。答えが「実はぜんぶ魚です!」とわかると「えーっ!」と歓声が起こり、珍しい魚の形に興味津々の様子でした。後半は、マグロの形が、人が泳ぐときと同じ流線型であることを“けのび”のポーズをしながら確認し、「水の抵抗が少ないんだね」と体感したり、カレイが平べったい形を利用して一瞬で砂にもぐる様子には「瞬間移動した!」と驚く姿が見られました。海の生き物たちが、それぞれの環境に合わせて意味のある形をしていると気づくたびに、子供たちの表情はどんどん真剣になっていきました。

実物の魚に大興奮!

新しい発見にワクワクの子供たち

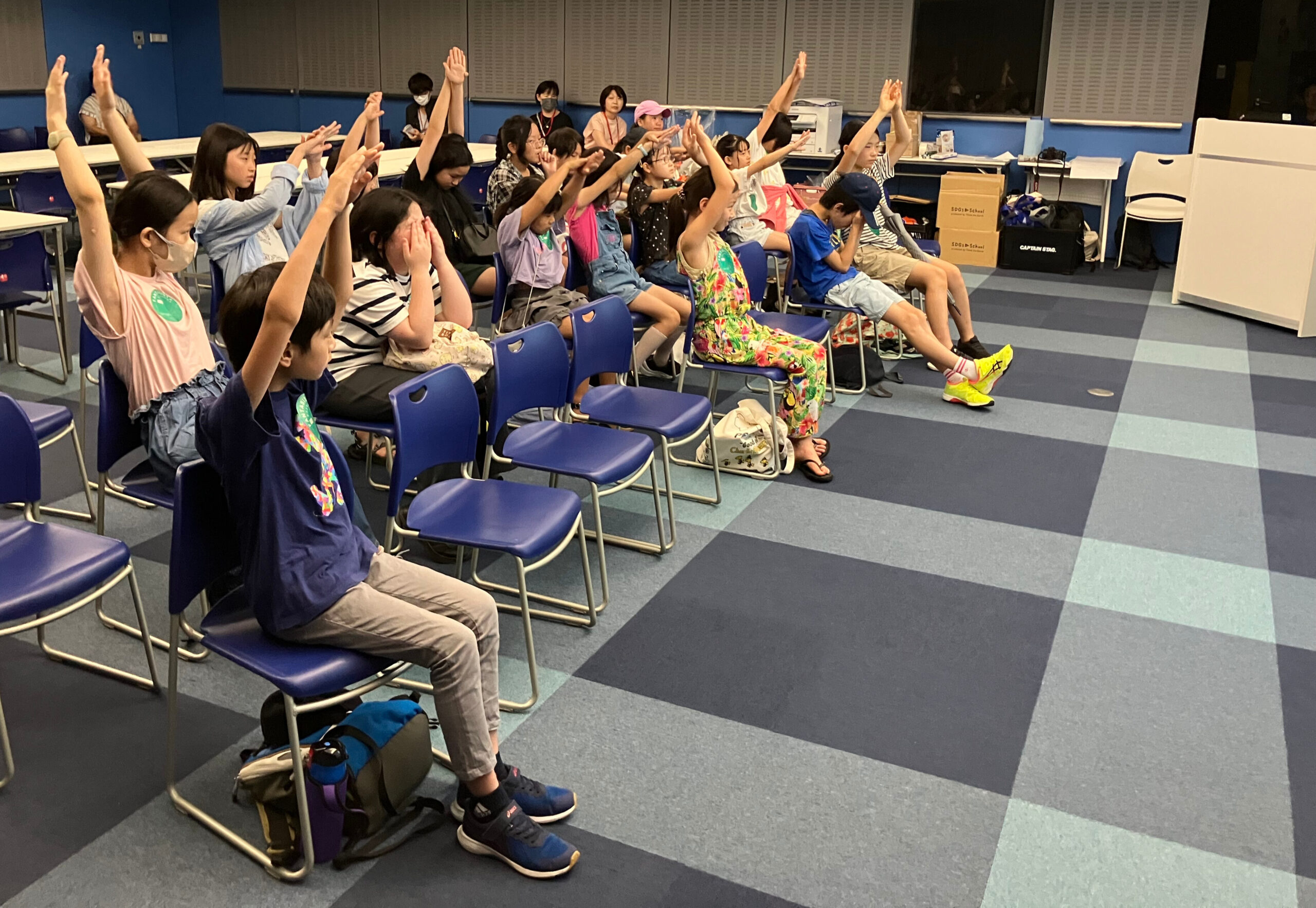

レクチャーを終え、いよいよ海の生物の観察へ出発!スタッフの宮崎さん、田中さんのお話しに耳を傾けつつ大小さまざまな水槽を巡り、「きれい!」「大きい!」と声を弾ませながら、カメラやタブレットで撮影もしていきます。シルエットクイズで見た“シードラゴン”や“ヘコアユ”を発見すると、動いている姿に満面の笑みが広がりました。「フグの目がハートになってる!」と指さす子に、スタッフさんのほうが「ほんとだ!」と目を丸くする一幕も。ドーナツ型の大水槽を迫力満点で回遊するマグロの群れを前に「クロマグロだ!」と子供たちは大興奮!スタッフさんの「大きな体だけど、卵はたった1mmなんだよ」という話に、「そうなんだ!」と驚きの声があがりました。泳ぎ方や体の色もじっと観察して、レクチャーで学んだことを自分の目で確かめていました。目的の生き物に会えたうれしさと、新しい発見のワクワクで、あっという間に子供たちの写真フォルダはいっぱいに!

子供たちが観察に出ている間、会場では保護者向けに本プログラムについての説明が行われました。講師の多摩美術大学・濱田芳治教授からは、「このプログラムでは、コロナ禍で役目を終えたアクリルパーテーションを使って作品づくりに挑戦します。昨年、相模原市・大野小学校で同様の取り組みを行った際には、子供たちの前向きなアクションが周囲の大人たちの心を動かし、『環境問題に全員で取り組む』空気が生まれました」と紹介。あわせて、多摩美術大学の「すてるデザイン」プロジェクトの事例として、解体や修理を前提にデザインされたスーツケースや廃棄CD/DVDを再生樹脂化した「CDプラ」などを紹介し、見方を変えると“ゴミ”は“資源”に変わること、そしてクリエイティブの力が資源循環を後押しすることを共有しました。さらに、講師としてプログラムに参加している一般社団法人 Think the Earth 理事の上田壮一さんからは、ご自身で取り組まれている海洋プラスチック問題についてのお話がありました。「(上田さんが編集した本『あおいほしのあおいうみ』で取材した)対馬の海は、近くで見るとキレイでも、少し下がって見ると海岸はゴミだらけなんです」と、視点を変えることで見えてくる海洋環境の現状を紹介。今回のワークショップのように廃材を活かす実践が、未来への小さな一歩になることが伝えられました。

工夫を重ねてお気に入りの1枚に挑戦!自然の知恵はアップサイクルの発想につながる

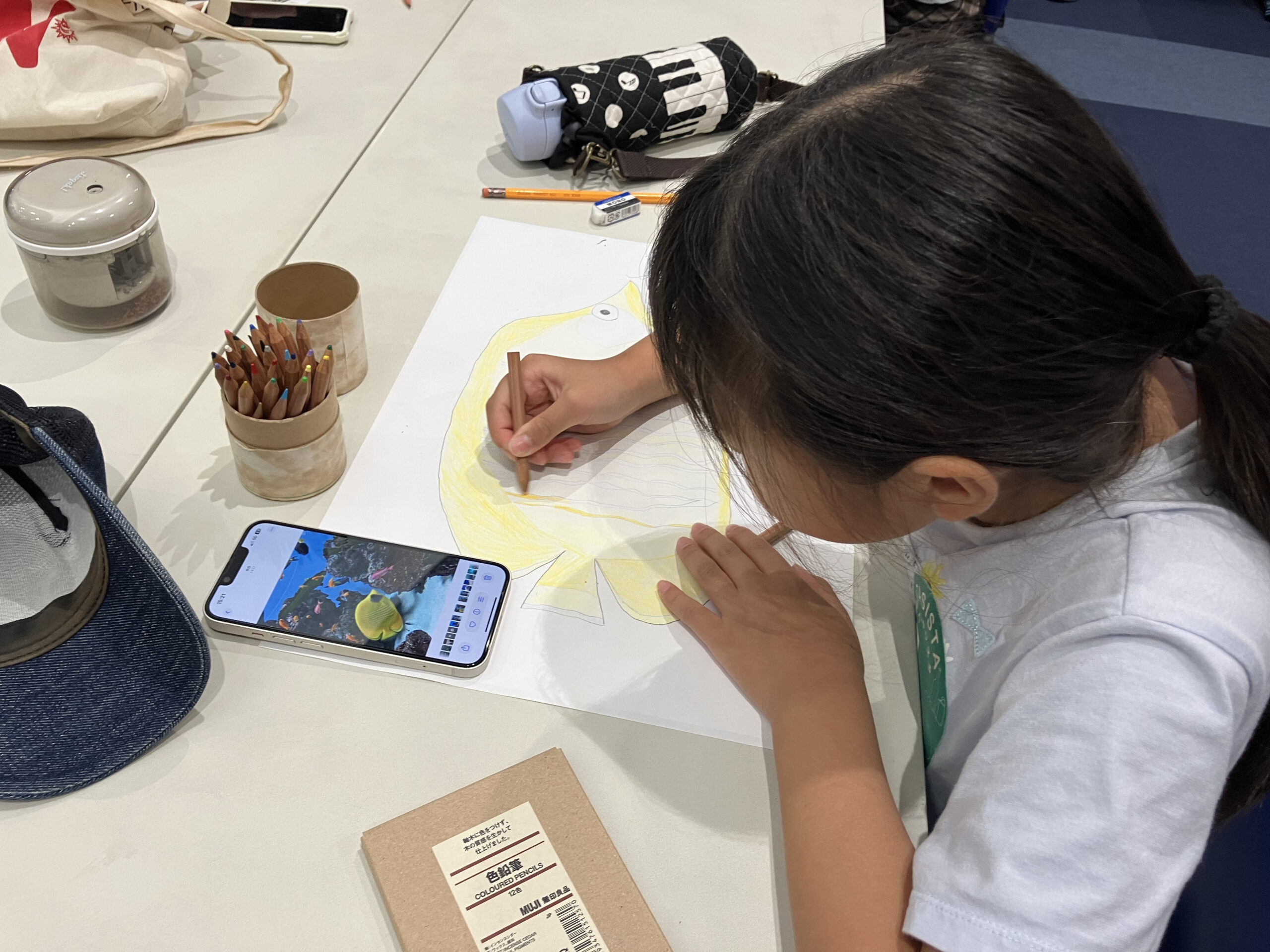

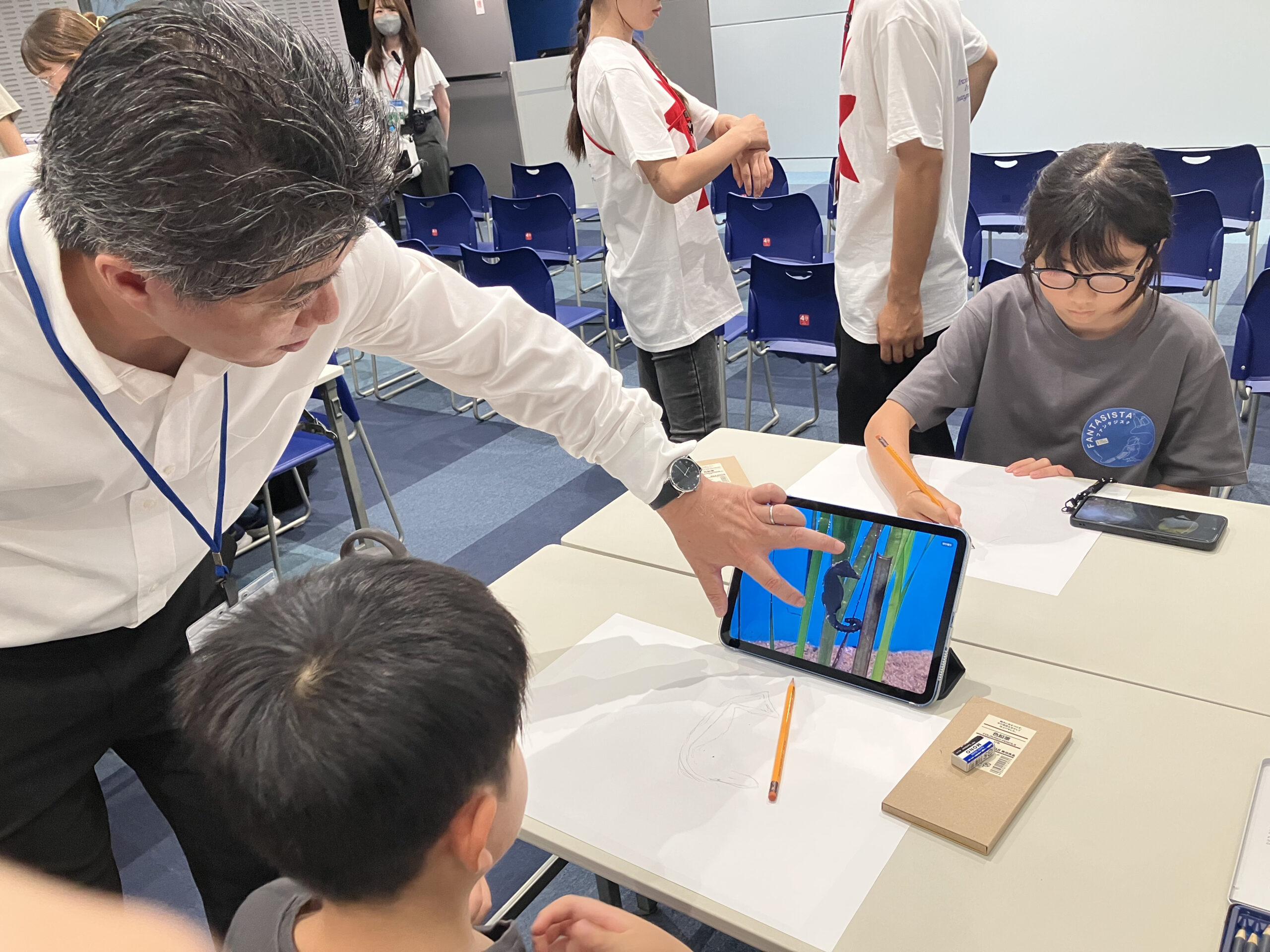

観察を終えて、子供たちは撮った写真を参考にアクリル作品の原画づくりに挑戦!濱田教授からの「観察した時の大きさや質感の印象を大切に、自由に描いてみよう」という言葉を合図に、みんな一斉に集中モードへ。「体のキラキラがむずかしい!」「こんな柄、描けないよ…」と苦戦しながらも、サポートに入った多摩美術大学の学生さんに積極的に質問し、アドバイスを手がかりに工夫を重ねていく子供たち。混色を試したり、紙いっぱいに線を走らせたり、表現の幅がどんどん広がっていきました。なかには1枚に収まらず、2枚分のサイズにダイナミックに描く子も。それぞれの「こう見えた!」がそのまま形になった原画は、どれも力強く、個性が際立っていました。このプログラムの続きは10月4日、多摩美術大学上野毛キャンパスで開催。尾形達准教授が、多摩美術大学の学生たちと一緒に、子供たちの描いた原画をレーザー加工機を用いてアクリルプレートに加工。そのプレートに子供たちが色を塗って作品に仕上げていきます。

未来ってどうなってるの?思いついたアイデアをスケッチしよう!

「UPCYCLE/1枚の布」1回目となる8月24日は、多摩美術大学上野毛キャンパスで廃棄布を使った大きなバッグに描く絵の原画づくりに挑戦しました。手ならしに、「未来の物語」をテーマにスケッチからスタートしたAグループ。最初は手が止まりがちだった子供たちも、講師の高橋庸平准教授が用意したテーマカードをヒントに、少しずつ線が動き出しました。「未来の色って、どんな色だろう」と、子供ならではの視点で正解のない問いに挑む姿が印象的でした。個人のスケッチが終わったら、次は同じテーブルの友達と力を合わせ、1枚の大きな模造紙に壮大な未来の物語を描き広げます。「どんな未来にするか、まずテーマを決めよう!」と計画的に進めるチームもあれば、「みんなで好きに描いたものを合体させよう!」と自由な流れで進めるチームも。異なるアプローチで様々な未来の物語が描かれていきました。Bグループは、講師の濱田教授が用意したサンプルのイラスト集を参考にして、まずは見ながら描くことから始めました。動物、建物、食べ物など子供たちは好きなモチーフを描いていき、その後に各自がバッグに描くテーマを考えていきました。「ためらわずに描くことを体験するのが大事」という濱田教授の狙い通り、それぞれの想像力があふれ出し、バッグの原画づくりに向けた豊かなアイデアが生まれました。

バッグの解体に挑戦!モノの仕組みを理解していく子供たち

次はスケッチから少し離れて、バッグの解体作業へ。グループ毎にトートバッグやリュックサック、ポーチなど廃棄された様々なバッグが配られ、みんなで縫い目を探します。序盤は順調でしたが、「バッグって意外と頑丈…」「ボタンってどう取るの…」と、だんだん解体が難しくなっていきました。それでも子供たちは諦めずに、割り箸や鉛筆、ボールペンなど手持ちの道具を持ち寄って、てこのようにこじ開けたり、細かい縫い目を1本ずつ解いたりと、工夫を重ねて前進。解体したパーツを机に並べていくと、濱田教授から「ここもよく見てごらん?実はこの紐も取れるんだよ」とアドバイスが。子供たちは「ほんとだー!」と、バッグの持ち手がさらに分解できることに驚きの表情を見せました。解体を通して、布・紐・芯材・金具が組み合わさっているバッグの構造が自然と見えてきます。「この通りに材料を揃えれば、今度は逆にモノを作ることだってできるよね」という濱田教授の言葉に、子供たちはワクワクしている様子でした。

のびのびと原画づくり

最後は完成した作品でランウェイ!

バッグの構造を理解したら、次はバッグに描く原画づくりです。今度は実際のバッグと同じ大きさの紙に一人ひとり描いていきます。最初のスケッチ練習のおかげで、手は止まらずアイデアが次々とカタチに。スケッチ練習で生まれたオリジナルの乗り物、迫力あるドラゴンなど、個性が光る原画がずらりと並びました。

原画制作が終わったところで、原画が描かれた大きな模造紙に持ち手を付けて、急遽廊下をランウェイにしてショーを開催!皆に見守られる中、バッグの原画を見せて思い思いのポーズを披露します。最初は「恥ずかしい…」と言っていた子も、模造紙のバッグを肩に、モデル気分で堂々とウォーキング。終わってみれば「めっちゃ楽しかった!」と笑顔がはじけていました。絵を描く体験を超え、「形にする・見せる」までやってみたことで、廃棄物やクリエイティブの捉え方にも少しずつ変化が生まれたようでした。

いらないものが宝物に

子供たちのアップサイクル展へ

本プログラムを通じて、子供たちの「なんで?」「どうなってるの?」という関心のアンテナが色々な方向に伸びていくのを感じられました。「UPCYCLE/海の生物の表現」では、海の生物の形や色には理由があることを学び、スケッチで「見えた・感じた」ことを線や色で表せるようになっていきました。「UPCYCLE/1枚の布」では、バッグの解体から構造を発見し、「自分たちの手で作れるかも」と視点が一段アップ。原画づくりとランウェイショーでは、「恥ずかしい」が「見て!」に変わり、作品として伝える喜びを体感しました。廃棄物はただのゴミではなく、工夫次第で価値が生まれ、いらなくなったモノが新しいモノの材料になると捉え直し、“捨てる前に考える”アップサイクルの一歩を踏み出しました。そんな子供たちのアート作品は、11月7日(金)~9日(日)に「渋谷ヒカリエ8/COURT」で全作品を、さらに「UPCYCLE/海の生物の表現」の作品は11月20日(木)~24日(月・振休)に葛西臨海水族園でも展示されます。子供たちの手で、廃棄物がどのように生まれ変わったのか、ぜひその目で確かめてみてください。

(取材・執筆:太田達也)

ネククリの裏側

モノはどうやって作られているの?工夫で価値を生み直す力

「どうすれば使い捨てをなくせるか」を考えるには、“モノがどう作られているのか”というブラックボックスを開くことが大切、とプロダクトデザイナーでもある濱田芳治教授。中身や構造を知ると、「直せる」「工夫できる」「自分でも作れる」と気づき、これがモノづくりへの第一歩になります。実際に、バッグを解体して「1つのバッグの中にいろいろな素材が使われている」と気づいたり、壁に飾られた多摩美術大学の学生のアップサイクル作品を前に「この形には理由があるんだ」と興味をもち始めたりと、作り手の考えに一歩近づいたようでした。捨てる前に考えるクセを持ち、使い方を見つけて形にしてみる。——その行為の連続が、「いらないもの」をもう一度「ほしいもの」へ生まれ変わらせ、アップサイクルの考え方を入り口に、新しい価値を生み出すモノづくりへとつながっていきます。