- 実施概要

- 聞こえない、聞こえにくい、聞こえる人が美術館で専門家と出会い、作品を鑑賞し、共に考え、「展覧会をより楽しむことができるプログラム」を企画・実践する、4日間のアート・コミュニケーション・プログラム。「お互いを知る」と「展覧会を知る・鑑賞する」をテーマにした初日のワークショップの様子をお届けします。

■取材日

8月20日(水)プログラム1日目

■取材場所

東京都美術館

プログラムレポート

プログラムレポート内容

アート・コミュニケーション

2025/10/28

みるラボ:つながりをつなげる

〜お互いの違いを理解し、受け止め、つながる〜

「きこえの違い」を知り、多様なコミュニケーションの“とびら”を開く

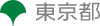

午前10時、少し緊張の面持ちをした参加者たちが集まってきました。「みるラボ:つながりをつなげる」は、中学や高校などに通うティーン世代が対象のプログラムです。部屋にはプログラムの内容が映し出された大きなスクリーンと、黒の背景に白い文字が映し出されたモニターが設置されていました。

「みんなから緊張感を感じる! 私も緊張してくる」と、Museum Start あいうえの プログラムオフィサー、東京藝術大学の石丸郁乃さんが笑顔で語りかけると、その言葉は手話通訳者によって同時に手話で伝えられ、モニターには音声認識アプリによって文字としても表示されます。このプログラムでは、「きこえ」の違いに関わらず、誰もが情報にアクセスできるよう、情報保障が行われているのです。

石丸さんは、上野公園が9つの多様なミュージアムが集まる、世界でも珍しい場所であること、そして東京都美術館が子どもたちの作品が展示される機会もある開かれた場所であることを説明しました。また、このプログラムは、展覧会をより楽しむための「見どころマップ」や「スタンプラリー」などといったツールやプログラムを企画・実践することを目標としているが、それ以上に、参加者自身がこの4日間を通して作品や作家、企画者、そして参加者同士や大人たちと、「どんなふうにつながっていくのか」、その過程を大事にしたいと伝えました。

プログラムは「お互いのことを知る、きこえってなに?」というテーマで進んでいきます。石丸さんは、参加者の中に聞こえない、聞こえにくい、聞こえる人がいることを説明し、誰もが取り残されることなく、自分の伝えたいことが相手に伝わるよう、意識的にコミュニケーションをとることの重要性を強調しました。

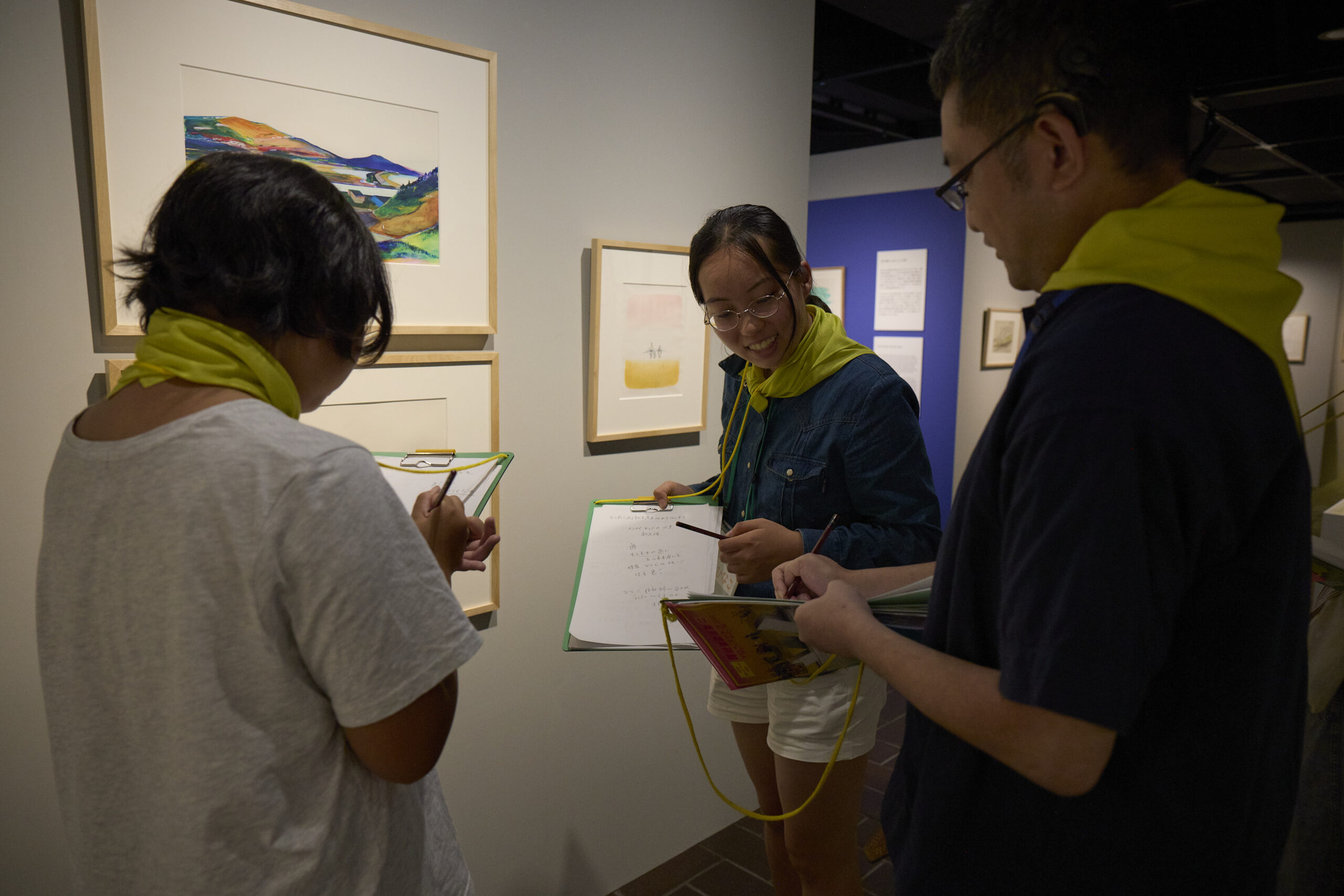

ここで、参加者たちの後ろに並ぶ黄色のスカーフを巻いた「とびラー」の方々が紹介されました。東京都美術館と東京藝術大学の連携事業「とびらプロジェクト」に所属するアート・コミュニケータです。年齢も性別も職業も障がいの有無も様々な「とびラー」は、プログラムを通して、参加者たちと共に学び合う仲間となります。「とびラー」には、参加者同様、聞こえない、聞こえにくい、聞こえる人たちがいます。

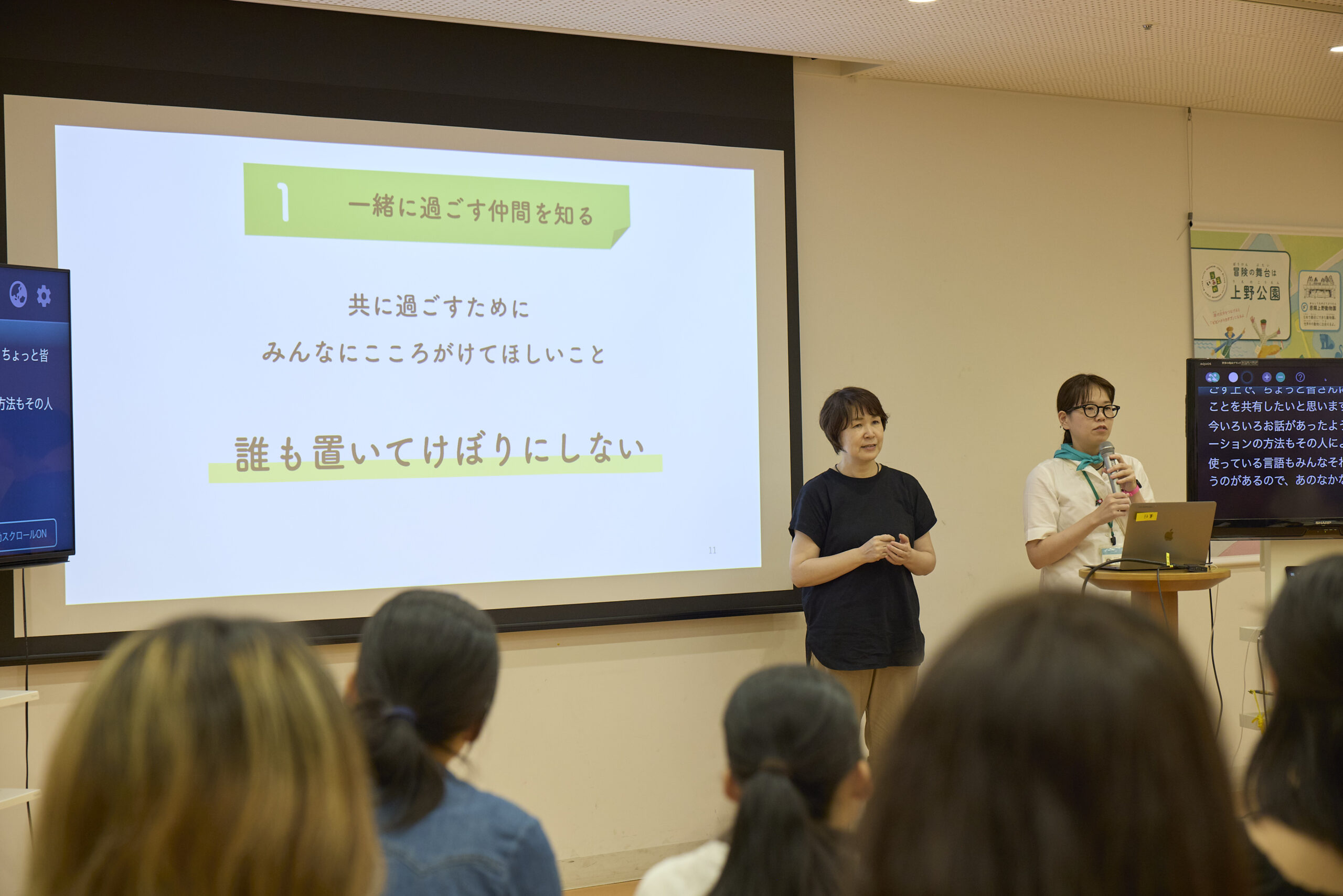

みんなで交流を深めるにあたり、とびラーから「難聴者の視点」として「中途失聴者」「難聴者」「ろう者」というきこえ方の違いが説明されました。

「ろう者の視点」からは、手話が目で見てわかる言葉であること、また、日本語とは異なる文法等を持つ独立した自然言語である「日本手話」と、音声日本語の文法に沿って作られている「日本語対応手話」の2種類があることの説明がありました。そして鑑賞時に使える手話の単語「色(白、赤)」「面白い」、「不思議」などが紹介され、表情の重要性も伝えられると、みんなで手話の動きを実践してみます。

「どこに何があるゲーム」では、声を使わず手の動きだけで図形や位置を表現する体験を通して、「CL(類別詞)」という手話特有の表現方法が紹介されました。音声認識アプリやスマホのメモ機能、手話通訳、ジェスチャー、筆談など、様々なコミュニケーション手段が紹介され、その場に合った方法を選ぶことが奨励されました。

きこえの違いだけでなく、それぞれのコミュニケーション方法を参加者全員で共有したことにより、誰もが安心して交流できる場となりました

「誰もが取り残されることのない」コミュニケーションとは?

多様なコミュニケーション方法を知ったところで、自己紹介タイムが行われました。参加者が一人ずつ前に出て、名前、ニックネーム、そして「今日食べた朝ごはん」を発表します。

朝からチャーハンをいっぱい食べた人、卵かけご飯や自家製グラノーラを食べた人など、それぞれの朝食の内容を話すうちに、最初は緊張していた参加者ちからも笑顔がこぼれていました。とびラーたちも自己紹介に参加し、手話を用いるとびラーからは、サインネーム(※手話で表現するあだ名)と共に自己紹介が行われるなど、会場は和やかな雰囲気に包まれました。

全員での自己紹介の後、参加者ととびラーは4つの班に分かれ、さらに交流を深めるためのグループワーク「自己紹介シート」に取り組みました。机に敷かれた大きな模造紙に記入していきます。

「なぜ、このプログラムに参加しようと思ったの?」という問いには、「美術館に行くことが趣味で色々な話をしたいと思ったから」「同じ聴覚障がいを持つ人と会って交流してみたかった!」「手話を勉強しているので、色んな人と交流したい!」といった、それぞれのアートや他者との交流への思いが記されていました。

書き終えた自己紹介シートをデスクに並べて読み合い、気になったことや感想などを付箋や模造紙に書いて伝え合います。「映画が好き」と綴られたシートをきっかけに、模造紙に筆談で「好きな映画は?」「『国宝』を見ました!」と会話を広げるなど、先ほど学んだコミュニケーション方法を使って、初めての交流が行われていました。最初はぎこちなかった参加者たちも、交流を楽しみ始めています。

「筆談や付箋での会話は、時間が経っても残るから、後から会話に参加することもできるね」。そう感想を伝え合う参加者たちの姿も見かけられました。この方法では、コミュニケーションの広がりが「目に見える」形で共有することができるということも、体感しているようです。

「DIYってなんだろう?」言葉のイメージをみんなで探る

続いてのテーマは、「展覧会を知る」。この後、企画展「つくるよろこび 生きるためのDIY」を鑑賞する前に、「DIYについてみんなで考える」時間が設けられました。石丸さんは、「DIYのイメージについて、パッと思い浮かぶものを、お互いに出し合ってみましょう」と問いかけます。

それぞれの班に分かれ、付箋に思い思いの言葉を書き出し、模造紙に貼り付けていきます。「より生活しやすくなるものをつくる」「日曜大工」「木や釘」「金槌」といった具体的なイメージから、「YouTubeでは簡単そうに見えるけど、自分でつくるのは難しい」といった実体験の感想まで、様々な声が上がります。

「手芸はDIY?」「ブックカバーを作ったのは?」「自分でヘアカットするのはどう?」

ある班では、メンバーの趣味から「お芝居はDIYなのか?」というユニークな問いが生まれました。「舞台セットを作るのはDIYだけど、みんなで演じることは?ダンスは?」と議論は白熱。

また別の班では、「食べ物もDIYに入るのかな?」という疑問から、「梅干し作り」や「農業」までアイデアが広がります。

「工芸品は?」「美術は?」――。

「どこからがDIYで、どこまでがDIYじゃないんだろう?」その境界線をみんなで探ります。

たくさんのアイデアを共有すると、一つの言葉が持つイメージの幅広さ、そして人によって捉え方が違うことを知ることができ、多様な価値観に出会う面白さを、みんなが実感していました。

「つくる喜び」を、アートを通じて体感

お昼休憩では、とびラーさんと一緒にお弁当を囲み、「何のお仕事をされているんですか?」と質問したり、覚えたての手話で会話したりと、すっかり打ち解けた様子。

午後は、「つくる喜び 生きるためのDIY」展を企画した学芸員・藤岡勇人さんによるレクチャーからスタート。

「DIY(Do It Yourself、自分でやってみる)」という言葉が、第二次世界大戦中の物資が乏しい時代に「Make Do and Mend(あるもので間に合わせる、繕う)」という切実な思いから生まれたこと。そして時代と共に、趣味や自己表現、街づくりへと広がっていった歴史を学び、午前中に自分たちで広げたイメージが、深い歴史や社会とつながっていることを知りました。

展覧会の構成や展示作品について説明があった後、藤岡さんは、DIYは誰しもが心に宿す「自分でやってみる」精神であり、「よりよく生きていくために必要な、小さくて切実な創造性」であるという展覧会のメッセージを伝えました。

作品を通じてDIYの精神や創意工夫、そして「つくる喜び」を感じ、来場者にもそれを見つけてほしいという藤岡さんの言葉に、これから始まる鑑賞への期待が膨らみます。

いよいよ展覧会場へ。「作品をよく見る→考える→話す→聞く」という4つのポイントを意識しながら体験・鑑賞します。

体験する作品のひとつは、作家・久村卓さんの《織物BAR》です。BARでお酒を注文するように、カウンターで好きな色の毛糸を注文。その毛糸は、古着を再利用して作られたもの。段ボールとアイスの棒で作られた小さな織り機を使い、久村さんに教わりながら、自分だけの色とりどりの織物を完成させていきました。できた織物を班の中で見せ合い、「つくる喜び」を分かち合います。

もう一つは、展覧会に設計された「DIYステーション」です。ここでは、作家の手法やアプローチを観客が自分でも体験できます。感じたこと、考えたことを、筆談でイラストを交えながら伝え合っていました。大きな声で話すことが難しい美術館ですが、筆談だと静かに熱く盛り上がることができるんですね。

グループ鑑賞では、とびラーから「どんな印象?」と問いかけられ、「元々の色にとらわれていない、作家独自のつくる色を感じた」と感想を筆談で伝え、みんなでうんうんと頷き合う姿も見られました。

一人ひとりが、五感を使い、対話し、自分だけの視点で作品と向き合う。美術館が、ただ静かに作品を「見る」場所から、能動的に「関わり、発見し、楽しむ」場へと変わっていった瞬間でした。

展覧会での体験を終え、部屋に戻ってきた参加者たち。早く戻ってきたチームでは、とびラーの「気になる作品あった?」という問いかけから、自然とコミュニケーションが始まっていました。

最後に、今日1日を振り返り、感じたことや考えたことを言葉にする宿題が出され、プレゼントとして美術館や博物館をより楽しむための「ミュージアム・スタート・パック」が配られました。別れ際、「ありがとう」「お疲れ様でした」「またね」の手話で挨拶を交わす参加者たち。朝の緊張が嘘のように、参加者たちはリラックスし、生き生きした表情を見せています。この日、生まれたたくさんの「つながり」を胸に、どんな視点やアイデアで、プログラムをデザインしていくのでしょう。4日間にわたる彼らの挑戦は、まだ始まったばかりです。

写真はすべてMuseum Start あいうえの提供、撮影:中島古英

(取材・執筆:小原明子)

ネククリの裏側

みんなが安心して「自分の考えを話せる」場にするには?ーアート・コミュニケータ「とびラー」の存在

「同感!」「伝えてくれて、ありがとう」。誰かが自分の考えを口にすると、アート・コミュニケータの「とびラー」はまず温かい言葉で受け止めます。そして、「気になる作品あった?」と優しく問いかけ、次の言葉が自然と生まれるきっかけを作ります。

一見、魔法の言葉のようですが、とびラーは「特別な言葉はありません」と言います。大切なのは、まず相手に関心を寄せ、「あなたの話を聞きたい」という姿勢を示すこと。すぐに言葉にならない人がいれば、急かさずにじっと待つ。“人と人をつなぐ”ことは、目の前の相手を思う真摯な気持ちから始まるのです。

アート・コミュニケータ「とびラー」 について詳しくはこちら